燃点 墨

海因茨-诺贝特·约克斯(Heinz-Norbert Jocks)是著名的德国记者、作家、策展人和批评家,他曾与杨诘苍探讨:杨的自画像与书法,移情与身为艺术家的希特勒,复制人类与成为人类。

海因茨-诺贝特·约克斯:诘苍,你画了很多自画像,为什么呢?这些自画像在你的作品中占据一个什么样的位置?这种兴趣是如何生发出来的?

杨诘苍:你知道,社会主义现实主义曾是中国的美术教学中占据统治地位的风格,这就意味着根据生活来创作绘画,这样说来我的第一个模特就是镜中的自己。作为一个年轻的学生,我像自己同时代的美术生一样,对自画像和俄罗斯艺术家的素描都非常感兴趣。我求学于广州美院,那里的老师并不十分出众,但这对我来说却是件好事,因为这强迫我们从很早的时候就开始自力更生。

海:在西方自画像与个人身份的问题有关。

杨:对我来说,身份的问题也同样重要。但这首先是一个关于书法的问题。书法是一种解放,它允许我提出并表达身份的问题,在这个意义上,我受康有为的影响很深。十九世纪晚期,康有为试图通过选择新的书法形式提出一种新的中国身份,这种新的书法形式就是秦汉时期的碑刻。

杨:对我来说,身份的问题也同样重要。但这首先是一个关于书法的问题。书法是一种解放,它允许我提出并表达身份的问题,在这个意义上,我受康有为的影响很深。十九世纪晚期,康有为试图通过选择新的书法形式提出一种新的中国身份,这种新的书法形式就是秦汉时期的碑刻。

海:你通过多种媒介创作自画像,同时也会运用新媒体吗?为什么?这种选择是如何发生的?

杨:通过运用中国传统媒介,当然就意味着使用宣纸,在传统西方风格的展示情景当中,我们会遇到作品的展示问题。这也是我为何选择通过其他媒介表达自己的原因之一。举录像的例子来说,我一般将录像作为一种记录的手段,作为一种中国文人或知识分子行为的痕迹。行为的概念对我来说十分重要。当我记录这些自己的行为时,我的影像当然是绘画的一部分,在这里,一种自画像就出现了。回到我在考入美院最关键的素描考试的时候,我仍然清晰地记得,当所有的考生都需要画一个战士的头像时候的情景。这个战士是请来我们学校的一位模特,在那个时候我们并不能画一个全裸的模特,我们仅对社会主义现实主义比较熟悉,我们根本不知道毕加索是谁,那完全是一个未知领域。

海:能否形容一下你的第一幅自画像?

杨:如果我告诉你的话,你会觉得这很有意思。从身体上来讲我与社会主义对于美的理想相去甚远,我非常瘦小,因此我根据社会主义的审美理想来调整我的自画像,这意味着我把我的眉毛画得更浓、我的身体画得更为强壮,简言之,我让自己看起来更为健康。

海:这就是超现实主义者阿拉贡所说的真实的谎言,你认为自画像是一种对当时传统艺术语言的认同吗?

杨:当然,我当时非常瘦弱,颧骨非常高。因此我画的是正面像,而不是侧面。实际上,当时官方的美学与第三帝国的美学十分相像,这意味着强壮与健康的人民,就像我们从社会主义电影与样板戏中看到的那样。我后来的自画像更加概念化。我喜欢中国的小人书,比如在小人书中,人物是通过在他们形象旁边书写的名字而被认出的,因此,该形象与他的对象是否相像并不重要,因此我的自画像也在这样的影响下,把名字注在了我的形象旁边。重要的并不在于是否相像,而是人物与动作。人物总是穿着同样的衣服并有一种相同的特质,就像博伊斯的特征是由帽子与坎肩而定义的那样。这些与小人书相近的自画像是我后期更为象征主义的自画像的起点,比如《四十岁自画像》中,你只能看见我身体的下半部分,因此也看见了我的性别。

海:为什么象征主义元素很重要?

杨:我对符号的喜爱与我在传统中国绘画上的兴趣联系紧密,中国画充满了象征符号。这些符号代表了一组道德特质,比如正直和谦逊。比如说梅花,在严寒中盛开代表了坚韧的品质。绘画的主题,不管它是一种植物或是动物,都代表了一种特质或内在情绪。我创作了很多关于树的绘画,其中一幅描绘了一棵燃烧中的树,另一幅描绘了一棵被连根拔起的树,但它仍然显示出勃勃生机,漂浮在空间中。对我来说,这也是一种自画像。

海:你赴欧洲参加由让-与贝尔·马尔丹在1989年策划的“大地魔术师”,展览期间北京爆发了不安,你因此决定留在欧洲。那么被连根拔起的树这一隐喻必然与此相关。

杨:是的。背井离乡的人就是那个被连根拔起的人。在那时我还画了一张我在燃烧的绘画,这也是一个象征的符号,是进入另一种存在状态的符号。对我来说,火并不是死亡的象征,而是提炼,是生命力的象征,它代表了纯净、超越与升华,它诉说的是新的事物。我用了白色作为这幅画中火的主导颜色。

海:我希望回到“被连根拔起”这一经验上来。我意识到,你可以用英语与德语很好地表达自己,但看起来中文才是你心所在的地方。所以你好像希望通过语言来达到并维系与故乡那种亲密的关系。

杨:我倾向于用中文作为交流的手段并非仅仅是因为这一点。我的汉语书面语水平非常高。就像你知道的那样,中国的汉字属于象形文字,与英语和德语这种含义明确的语言相比,中文非常复杂,意义非常敞开,意义更加暧昧。拿“人”这个字举例子,中文中的“人”字看起来就像埃菲尔铁塔。在中国文化中,人被理解为连接天地之间的纽带,是一个从天际获得讯息的中介,就像一副触角或天线。作为一名艺术家,图像对我很重要。我可以阅读古老的字体,比如甲骨文和金文,而且我热爱中国诗歌,我不能放弃这个只有极少数中国当代艺术家能够充分理解的古老文化。文化大革命试图切断与传统的联系,但中国的传统难以置信的丰富。它在我的生命中是一个积极的影响,让我对我们所处的世界与生活具有深刻的洞见。因此我对如何保护并发展该传统深感兴趣,这也是我作为艺术家的工作之一。对我来说,中国的汉字同时代表了一种哲学观,汉字除了含义之外,它们还具备一种能量的潜能。比如说“休息”,“休息”的“休”字是由单人旁和“木头”的“木”字组成的,而“息”字则是由表示自身的“自”和“心脏”的“心”字组成的。如果我们现在再看一遍这个词,以重新理解这两个字的含义,就是找到自己的中心并植根于自己,就像一棵树一样。我在放假的时候就是这样休息,什么也不干。所以,正如你所见,如果我放弃了中文的话,我就会丧失自己的世界观,这样做太过激进,实际上我同时也就放弃了我的身份。而且我的外语并不够优秀,这让我更加将自己的注意力集中于图像,这也让我对图像的解读能力有了大大的提升,缺点因此成为了我的优势。

海:我猜想你对自身文化的理解,随着你在欧洲与祖国的距离而发生变化。你的自我意识也因此发生了改变吗?这种改变是否也反映在你于欧洲所创作的那些自画像当中?我们已经谈过使用其他媒介的问题,这更加关乎形式的层面,而不是内容方面的问题。

杨:是的,我的视野改变了,我的自画像也变得越来越“抽象”。我的自画像与很多西方艺术家的自画像大相径庭,因为我的自画像并不写实,有一个从象征到抽象的转化。其中我的一幅自画像属于《地下花》系列中的一部分,描绘了青花瓷做成的人类骨骼,它暗示了1989年的事件,而我也把自己想象成他们中的一员。骨头上的青花图案是一个图像中的图像,并且预示了复活与转化。另外一幅自画像是《遗嘱》。这个作品由一个陶罐和我的工笔书法组成:如果有一天我非自然死去,将我送给老虎吃掉,保留老虎此次之排泄物。自画像,还有就像我那张展示我勃起的阳具的《四十岁的自画像》一样,它象征着无所顾忌大步向前的行动,充满生命的动力。我在五十岁的自画像《威尼斯双年展—西藏馆》里将自己的形象叠放在达赖喇嘛的形象之上,达赖有一个八字胡。这个图像与一道警戒线一起创造出了一种类似于中国亭子的空间。我想在威尼斯双年展上展出这件作品,因为在诸多国家馆中,西藏这么重要的文化根本就没有得到呈现。那么对这幅自画像来说,一幅二维的画布就被扩充成了一个文化空间。与其他那些物质性层面的亭子相比,我的“文化之亭”更关心精神性的东西。建立起这样一个亭子是我的理想。另一幅自画像《深液》展示了我儿时的记忆,这记忆是关于我差点被淹死的经历。这幅图像不仅仅关于我儿时的个人经验,更是与实际生活中的事件相关,即2008年的经济危机。

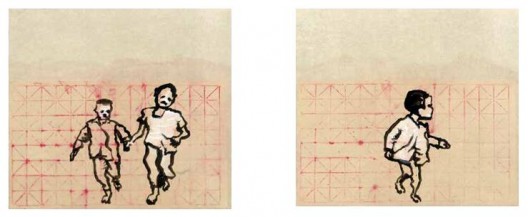

Yang Jiechang 楊詰蒼, “Underground Flowers—Self-portrait”, 2004,

blue-white porcelain, wooden box, silk print (image courtesy the artist)

海:在你的《四十岁的自画像》中,对男性身体的下半部分的描绘是否就是对男性的再现呢?

杨:不完全是,我对生命力量这个概念更感兴趣,这是一种无畏无惧。1996年我40岁,那是一个艰难的阶段,不管是从经济上还是生存上来讲都是如此。但是如果你知道自己很健康,你就不需要担心。那时候我们住在奥贝维利埃,一个被贫穷笼罩的巴黎城郊。

海:你说过你之所以选择开始创作自画像,是因为将自己作为主题更容易上手。

杨:是的,相对于画别人,画自己确实没有那么麻烦。你可以设想一下,如果我画领导人物,而且他们的肖像与官方的标准不那么一样,只能说是符合我自己的想象,这就会造成很大的麻烦,而画自己的形象总是要容易一些,不会犯错误,也不用兜圈子。

海:那么通过你在巴黎和德国的生活,你对自己又多了哪些了解呢?

杨:我对自身文化的了解更进了一步。也就是说,我发现了中国文人的文化对自己的生活和工作有多么重要,而且我仍然相信这个古老的文化非常有活力,有很大的潜力,也有自己的未来。与德国浪漫主义的相遇使我发现并更加深刻地理解了这种文化。正是与西方文化的相遇才让我重新变成了一位中国文人,我从海德堡附近重新整修了一个磨坊,那正是我的妻子玛蒂娜长大的地方,这实际上让我对文人生活有了进一步的认识。他们总是住在一个庄园中,在那里,我试图让自己的生活获得平衡,寻求和谐并建立未来的可能性,这不仅仅是为我自己,同时也是为我的家庭和我的朋友们。我受我精神导师的影响很大,他住在广州的城郊,我也希望像他一样在中国文人的传统中为自己和我的生活环境制造一个积极的能量场。很可惜的是,中国文化的这一面向几乎乏人问津。而我在欧洲的生活让我能够重新审视并改善我生活中的这一面向,这就意味着我必须提高自身境界。我的妻子和家人能够帮助我实现这一切,让我找到自身的中心所在,并努力地达到改善自我的目的。

海:我猜,你的导师教给你的是忘记并超越自己?为达到此目的,你是如何训练自己的技能的?比如说,冥想打坐是否影响你对自画像的理解?

杨:在深入的禅定中,所有的事物都变得更加清晰、更加明确,这与我对自画像的理解并不矛盾。反之,你越多地忘记自己,自我就会变得更加有力。对自身的克服与超越实际上放大了自我,并使自我变得更强。到了某个时候,任何事物都无法干扰自我。那些干扰你的因素实际上已经与能量场融为一体,因此并不存在得或失,仅仅只是一个过程。所有的事物都可被视为一种能量,而人类存在可被视为一系列的能量组合。

海:这些方面是如何体现在你的作品中的呢?

杨:通过冥想打坐,我学会了接受事物的自然发展规律,一旦停止对自己施加压力,并不再强迫自己做什么的话,你就会获得一种宁静,它将反映在你的画作中。我获得这种宁静之后,就开始面对一些非常具有挑战性的主题,比如临摹希特勒的画作。这让我能以一种没有偏见的放松的状态去接近主题。在临摹的过程中我学到很多,不再是带有偏见的那种非黑即白的方式去看待我的主题,我得以完全纯粹地面对临摹这一行为本身。我临摹了希特勒年轻时创作的绘画,并发现了一颗渴望成为艺术家的年轻人的心灵,我因此超越了政治的维度。

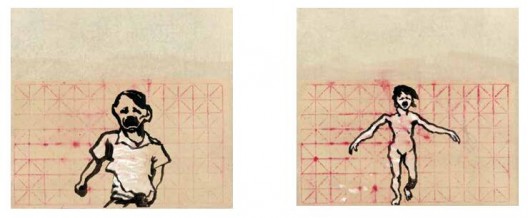

杨诘苍,《伊娃1911-2011》,纸上炭笔,41.7 × 29.6 cm,2014(左)(Photo: Marc Domage);《伊娃1911-2011》,墨、丙烯,185 × 96 cm,2014(右)(Photo: Marc Domage)

海:这与移情有没有关系呢?在临摹的过程中,你实际上对临摹对象、对这个他者产生了移情,并且揭示出任何事物、任何人都有两面性,比如说邪恶和善良。那么希特勒就不能简单地被归类于他曾被认为的那个罪犯的形象。我觉得你的兴趣在于事物两方面的平衡,在于避免负面因素在事物中占主导地位。所以我想更多地了解绘画中移情的方面。

杨:实际上这并不是那么与移情相关。正如你所知道的,我曾经是广州美术学院的老师,在临摹希特勒的画作的时候,我看到了我自己—一个老师在临摹另一个严肃的年轻人的作品。这个年轻人希望成为一个艺术家,但是却被美术学院拒之门外。这就是我临摹希特勒画作兴趣的开端。其实我当然也可以选择别的政治家所画的东西作为我的临摹对象,比如说丘吉尔的画或者是布什的画,但是他们的画看上去更加虚张声势,更加做作和虚伪。而选择希特勒作为主题则更具挑战性,我临摹的是希特勒作为一个年轻人在申请美术学院的时期创作的作品,我并不是很看重这批画作在美术上的质量,我看重的是这些画作背后的动机,即希特勒希望学习绘画的真诚的愿望。所以说这种动机与之前提到的那些政治家们完全不同,那些政治家画画完全是为了消遣时光。我不希望仅仅谈论希特勒所犯下的滔天罪行,他在政治上对别国的侵略,对犹太人的迫害与灭绝,都是完全不可饶恕的罪行。认识一个尚未接近权力的希特勒的形象,是为了去理解他在成为政治家之前是怎样的人,这样可以超越了善和恶的问题,进入一个新的理解的层面。如果我们仅仅是从那个掌权的法西斯恶魔的面向去了解他,那么我们就无从达到这个新的理解层面。这样一来,新的维度就被揭示出来了。让我们回忆回忆能量组合和能量波动的问题吧,我不仅仅是从政治和历史的层面来看待希特勒,同样也是从能量组合的层面来看待它,如果我们从这个角度来看乔治·布什的绘画的话,我们甚至也能意识到自己是在观看一幅魔鬼创作的绘画。然而,从希特勒早期的绘画来看,我们只能看到这是一个固执、沉默的青年人所创作的绘画,我甚至敢这样说,如果他当时能够找到一个好一点的老师的话,他甚至都不会作为一个十恶不赦的坏蛋被血淋淋的历史铭刻。在我看来,艺术的力量就在于超越疯魔状态。这是艺术和冥想的共通之处,因为两者都需要一个好的导师,将学生领向发现其自身的正确的道路上。

杨诘苍,《麦元帅1924-2014》,纸上炭笔,20.5 × 15.3 cm,2014(左)(Photo: Marc Domage);《麦元帅1924-2014》,墨、丙烯,185 × 96 cm,2014(右)(Photo: Marc Domage)

海:让我们再回到临摹的过程中来,虽然它只是一个移情的方式。

杨:部分正确吧。希特勒差不多在一百多年前创作了这批绘画,在某种程度上,我帮助他了解到了他在当时所不能做的是什么。我其实是代替他在创作,而且在临摹的过程中,由于我的参与,他的绘画被改变了。我触摸到了这个人,虽然他一直被当作是一个魔鬼。但我用我的能量去探索他到底是什么样的人,他身上究竟发生了怎样的事情?他是什么时候开始绘画的?这个后来变成了政治家的画家到底是在思考些什么?通过对他画作的临摹,我实际上征服了这个魔鬼,越来越接近他的真实形象。而且我意识到把它简单地归类为恶的化身、归类为魔鬼是有点统而言之了。因为这实际上已经是一种陈词滥调了,它阻止了我们理解这样一种事实,即哪怕是这个魔鬼也可以凭借其疯癫的状态去创造出某些积极的东西。尽管这听上去有些自相矛盾,但我们还是得认清这个事实,就是这个魔鬼实际上使人类更加清晰地意识到了这种罪恶,从而使我们有机会去避免这种罪恶再次发生。如果有来生的话,也许这个魔鬼真的有可能成为一个艺术家,而我通过临摹他的绘画,最终使希特勒真的变成了一个艺术家。我感兴趣的地方在于对禁忌的改变,艺术是具有同化能力的,所以通过艺术的手段,我们可以触及到某些棘手的东西。艺术可以治愈魔鬼,同时对付魔鬼。不管怎么说吧,最大的魔鬼是我们自己,而日常的战争就是我们每天与自身所进行的斗争。

海:你刚刚的话使我想到了你爷爷的故事。他是一个地主,但是因为抽大烟、爱赌博,最后失去了他的财产,却因祸得福,逃过了党的惩罚。

杨:是的,这两者是一回事。对我的爷爷来说,相似的事情同样也发生了:负面的东西被转化为积极的东西,但更加使我感兴趣的地方在于:当希特勒从一战的战场回来之后,他实际上创作了很多反战的绘画。其中我有一幅临摹希特勒的作品叫做《凯旋门》(2014年)。这幅画的背景是战斗中被炸毁的大教堂,在画布的顶端,我画了一个破碎的凯旋门。凯旋门其实是战争胜利的标志,但在这幅画中它被用作灾难的象征。这幅画表明在1914年,也就是原画创作的年份,希特勒是极其厌恶战争的。那么在此我们就再次面对了正面与反面的游戏。我坚持这么说并不是想减轻希特勒所犯下的滔天罪行,恰恰相反,希特勒在现场画下了这些。我感兴趣的是,他为什么选择这样的主题,对我个人来说,我所接受的教育是很强调英雄主义的,所以我相信自己画的凯旋门是正面的、具有英雄主义色彩的。我猜也许希特勒的性格在第一次世界大战的时候受到了非常巨大的改变。

海:临摹也是一种交流吗?

杨:是的。我的临摹是与某些负面的东西建立一种接触,而不是一上来就对对象拒绝或者批判。它是在绘画的视觉层面上临摹进行的交流,而不是从绘画的历史学角度的交流。正如我所提到的,希特勒对绘画主题的选择非常具有启发性,也许他自己不一定能意识到这一点,但是他的选择的确是出于真心,与政治宣传没有一丁点关系。

海:你不仅仅是临摹了希特勒的绘画,同时还临摹了宋徽宗的绘画。

杨:是的,我临摹过五年宋徽宗的作品。宋徽宗在中国历史上同样也被认为是一个昏君,尽管他创立了世界上第一个美朮学院,并为后世建立了一种直到今天都有效的美学标准。但是,他被认为忽略了国家武备,最终导致宋朝为金人倾覆。

海:通过对希特勒绘画的冥想,你对自己又多了哪些了解呢?

杨:我学会了感恩,学会了把我所吸收的积极的东西回报给社会。我意识到,生命中并不是一定要寻找到一个对立面,或者一个对手。重要的在于,对这个世界得有一个立体的认知。

海:在你的绘画当中,对世界恰当的认识不仅意味着再现树木以暗示内心的平静,就像之前谈到的那样,同样还存在着对风景的再现。最近,你将交媾的动物与风景画在一起,在你的画面中,不同的动物之间开心地嬉戏,这让我们想到了某种天堂的样子。在那里,动物之间不是谁吃掉谁的关系,而是互相友爱,和平相处。那么这些画与你的自画像之间有什么关系呢?

杨:这恰好对应了我的《四十岁的自画像》。我是在2008年金融海啸后开始创作这一系列绘画的。因为如果在这样糟糕的状况之下,我们还有可能友好地、充满爱地对待彼此,而不是打斗和争吵,那么毁灭就会被生命的治愈力量所取代。在一个全球化的世界中,毁灭性的因素不断地凸显,因此一种宣扬积极正面观点的艺术的存在是非常必要的。这一系列绘画作品叫做《十一日谈》,指涉了薄伽丘的《十日谈》(1348-1353年)。薄伽丘重新讲述了十个年轻人在逃离瘟疫的途中互相讲述的关于爱的故事。那么我就是那个逃离灾难的第十一人。

海:也许好像是显得另类,在《我不想上班》(2010年)中,甚至人类和动物之间都开始做爱了。

杨:是的,对我来说,不少动物比人物更加善良、更加高能。我总会为我的作品选择本质性的主题,但也经常会被平庸的事物或者是日常的事件所启发。你看那边那幅很大的绘画,画中有战斗机和炸弹,画面上方我画了一个类似螺旋或者鞭子一样的东西,像极了一个螺旋管道清洁器。这些意象之间的联系就在于,因为我是在另外一个工作室里创作这幅作品的,那时管道正好堵塞了,所以当我用这样一个螺旋清洁器清理管道的时候,它打到了我的腿上,特别疼。因为这类工具都是非常有弹性的,张力很强,所以我想通过绘画和书法来表现这种弹性和张力。对我来说,画中的螺旋清洁器正好对应着中国门神拿的鞭。中国传统,和尚道士金刚都拿着这种鞭来驱魔逐鬼,消除不祥污垢。所以这幅画包含两个层面的东西,画面下方画的第一层,包含的是战争的场景,而第二层画面画的则是鞭的形象,加上书写的英文“不许动作!”

海:画面中的颜色只有黑和白,从而突显出中国书法的传统。

杨:是的,我在很早以前就开始使用毛笔。但是正如你所看到的,我的艺术语言与灵感并非仅仅来源于中国的传统,比如说在这幅名为《地上如天堂》的画中,其素材都是普通的物品,比如说直升机的螺旋。和在更早的一幅绘画《复数十字》(Crosss),“Crosss”这个词被我加多了个s后,我开始一遍又一遍地重复写画十字。这幅作品的灵感来自于我当时只有三岁的儿子。在最近的一幅作品中,我再次使用了多个十字架的意象作为作品的主旨,在画中我画上不断重复的十字,重迭在一幅密密麻麻的十字墓地表层。我在这里所做的事情实际上可以说是一种双重临摹,它生发出了新的意义。也就是说,临摹是我愿意去进行实践的中国传统的其中一部分。

海:在你创作自画像的语境中,你通过录像的形式记录下来自画像创作的过程,这一行为起到了很独特的作用。

杨:在传统中国文人的生活当中,日常的动作和行为被理解为是一种交流方式。通过一个人喝茶的方式,其实我们可以很清楚地发现他的性格。通过对如此动作的再现,可以揭示每个人性格的一个面向。对这种动作或者行为的记录是非常私人化的事情,比如说,录像作品《达芬奇的风景》(2009年)将我拿着弓箭对着镜头放箭的场景拍摄下来了,背景中是达芬奇在托斯卡尼的家乡。通常在长时间的绘画之后,我会在自己的工作室里射射箭,可以拉伸一下背部。当我受邀去参加一个只有很少预算的展览的时候,我当时就想,用这么少的经费能够做些什么呢。我马上就想到,可以在与《蒙娜·丽莎》画作背景相似的风景中射箭。那么这里就有好几层的意义重叠在一起。首先,录像中的风景和绘画《蒙娜·丽莎》所呈现的类似;其次,我的行为是真诚的,而且也传达出我在当时所关注的事情,即修身。

海:那么修身是怎样和你的自画像联系在一起的?

杨:对佛教禅宗以及冥想的实践会导向的一种自我的全新观念。自我不再与万物分开,自我就是万物。这就意味着,对自我的反思,同时也是对万物的反思。那么在托斯卡尼,射箭这件事本身也获得了新的含义。再比如说,录像作品《乒乓》(2007年)是关于乒乓球的,它在我的童年时代是非常重要的一个运动。为了表达这种联系,我让我自己的光头像乒乓球那样,一会儿左一会儿右一会儿上一会儿下地跳来跳去,同时在背景当中配上乒乓球的碰撞声。这件作品不仅仅只是有我的童年经验相关。因为那个时候,我像中国的其他少年一样都打乒乓球,那么这件作品就不仅是一个个人的自画像,它还是我同代人的一幅集体肖像。更重要的是,乒乓球还在政治舞台上发挥过关键作用,如果我们回忆一下所谓的乒乓外交的话。这些被录像记录下来的行为或动作中,最重要的品质就在于真诚。再举另外一个例子,9·11的时候我像其他人一样都看到了直播新闻,但是当我一遍又一遍地看着这样的图像之后,我意识到一定是有什么东西不对了,我感到异常的愤怒,我觉得我面前所呈现出来的图像是一个巨大的谎言。唯一让我觉得真诚的画面是,有一个男人满身灰尘地从倒塌的大楼前面跑来,扒在车前盖上大叫一声“噢,我的天啊”。我认为呈现我的态度的最好的方式就是将这个句子写下来。我创作了书法作品以及与之相对应的录像。我在录像中不停地用毛笔写出“噢,我的天啊”,同时也在口中读出这句话,然后又用我的母语广东话翻译和书写出“噢屌”。广东话里的“Diu”就是“操”的意思,它使这个作品更加具体。在莫斯科展出这件作品的时候,我还加上了俄语的版本。

海:在中国自画像的地位如何?

杨:嗯,中国自画像作为一个题材并不是十分的重要,我唯一能够想起来的自画像作品来自于晚清时期。在传统的中国绘画中,人总是被呈现为自然的一部分,从来不与自然疏离开。

海:你曾经说过行动的概念对你很重要。

杨:这个概念不仅是对我重要,对中国文人也同样重要。对中国文人来说,行动是他们界定自身何以为人的重要手段。在中文当中,我们不说,“是人”(be a human being),而是说“做人”(become a human being)。那么这就意味着,为了成为一个人你得有所行动。所以行动是成为人的过程当中一个非常重要的部分。这也可以从多个角度进行探讨,一个人如何进行自我修养?做人就意味着在社会之内行动。在传统中国,这个理念当然是建立在文化精英的观念之上的,这些文化精英认为他们的行为,无论是写书法绘画还是喝茶,都有着特定的功用和目的。

海:让我们回到之前那个问题。自己选择的媒介如何影响内容和表达?从一个媒介过渡到另外一个媒介,这之间有什么样的变化?还有,你怎么去描述你的自画像的发展或它的历史?

杨:现在就谈我自画像的历史未免显得过早了。我其实才刚刚开始,甚至在某些瞬间我都会有这样的感觉,我想把一切都抛在后头,然后重新开始。通过冥想,我达到了一个非我的境界。在这个境界当中,自我不再存在。但我仍然想尽量描述一下我的自画像的发展历程。一开始是这样的感觉,既不能接受我自己,又得克服自己心中的恐惧。当我还年轻的时候,我就不是很能够接受我自己,而且我充满着恐惧,我很怕会挨饿,没有地方住,或者被美院除名,或者不能被公众所接受。但是如果为了画一幅自画像而面对自身的时候,所有这些日常的问题都会消失。

海:你说的这些话让我想起了一部电影的标题,是法斯宾德的一部电影,叫做《恐惧吞噬灵魂》(1973年)。

杨:就是这个意思。

海:佛教教义暗示我们去寻找一种平衡,寻找内在的和谐,那么在你寻找这种平衡的过程中,还做了什么别的尝试呢?

杨:我尝试并且抛弃了很多观念和很多理念。在文革结束之后,我们对新的观念求知若渴。因为在文革时期,我们只被允许学习毛泽东思想,但是在改革开放以后,我们突然面对很多西方的思想,只能狼吞虎咽,根本没有时间去好好品读。那么我们的胃自然会出毛病,我甚至都产生了自杀的想法。也许是我对三岛由纪夫《金阁寺》的兴趣,我读这本书的时候还是个学生。这本书告诉我们,找到一种平衡是非常本质的东西,那么在寻找平衡的过程中我就探索到了冥想、佛教禅宗以及道家思想。将自己从所有的概念中解放出来,同时获得一种完全的清净,这是我今天的理想。

文章最先发表于杨天娜(Martina Köppel-Yang)的《我时常做坏事,杨诘苍:文本与作品,1982-2016》,Verlag Kettler出版社, 多特蒙德与巴黎, 2017: 82-124。英文版由燃点编辑发表于此。

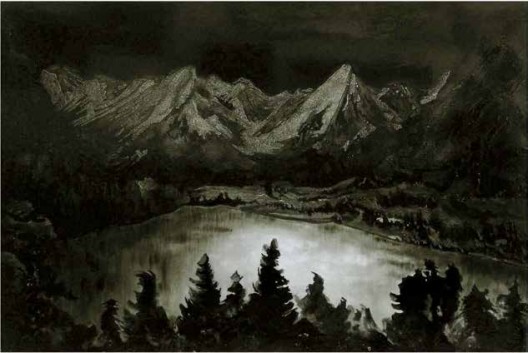

《十一日谈—红岩》,三屏绢本工笔重彩,142 × 608 cm,2013-2016(142 × 145 cm / 142 × 243 cm / 142 × 201 cm)(Photo: Alan Yang)

黑的时空:杨诘苍访谈

艺术家杨诘仓讲述早期画作《屠杀》和《三人行》背后的故事,以及八十年代由具象到抽象的创作历程。两件作品一同参展墨斋群展“水墨与身体”。

此访谈2015年2月14日于北京墨斋进行。