文/露易丝•格斯特(Luise Guest )

前 言

一位裸露着躯干的女性,身体被阴影遮挡了一半,我们看不到她的脸庞。当她的双手有节奏地挤捏着两个白皙的乳房时,洁白的乳汁奔放地向上空中喷射而出。《泉》(2015)——这件首次展出于2016年中央美术学院毕业展览上的影像作品,使得年轻的艺术家曹雨名声大噪。观众们的反应是发自内心的——有人愤慨厌恶,有人愤怒,有人无比迷恋和兴奋,有人则困惑不已。那么,这是一件色情作品吗?是艺术家开了个玩笑吗?是一个关于母性的女权主义声明吗?这件作品引起的反应就很能说明人们对女性身体及其性征的感受,例如,学校曾要求把它撤掉。但有一点可以肯定,曹雨的这件大胆而越轨的作品是对根深蒂固的文化禁忌发出的公然挑战。

曹雨的作品极简、观念,且蓄意挑衅,这是她对材料的物性进行考量之后的发挥,从传统的大理石、绷紧的亚麻画布——到令人意想不到甚至越界的物质,包括艺术家自己的头发、乳汁、尿液以及它们多重的象征意义。曹雨毕业于学风严谨的中央美术学院雕塑系,其中隋建国和展望(1)是对她影响颇深的良师益友(2)。

Cao Yu, Fountain, 2015

Single channel HD video (colour, silence)

11’10″, edition of 10 + 2 AP.

Image courtesy the artist and Galerie Urs Meile

智慧之泉

尽管戏剧性的灯光营造了一种明暗对比强烈的卡拉瓦乔式绘画风格,但作品“泉”中并没有艺术史里圣母玛丽亚的传统形象,它的视觉无比写实,甚至有点令人不安。对我来说,它唤起了我母乳喂养两个婴儿时那令人痛苦的充血肿胀至发炎化脓的乳房,哺乳并非易事。奇怪的是,它常常引起人们的厌恶。即便在今天。在公共场合,哺乳的女性常常需要用她们那随时可能会滑落的披肩等物品小心谨慎地遮挡住自己,也经常会迫不得已地把自己从公众视线中移开。曹雨的作品勇敢地挑战了这种父权社会令人作呕的无稽之谈,迫使我们直视其身,顺其本能。

显然,这件作品的标题指涉了马塞尔 • 杜尚于 1917 年的那臭名昭著的对艺术界的挑衅事件。马塞尔 • 杜尚的《泉》是一个将侧面朝上放置的瓷质小便池。它狡猾地影射性别暗视,是一枚被扔进艺术史的手榴弹,在过了一个多世纪后,它仍然是一个充满争议的阐释主题。曹雨的《泉》还引用了布鲁斯 • 瑙曼(Bruce Nauman)的《喷泉自画像》(Self-Portrait as a Fountain,1966-1967) ,在他的作品中,瑙曼从口中喷吐出一道弧形的水柱(带有明显的射精象征意义)。曹雨以母乳为材料的《泉》则讽刺了这两件作品背后的阴茎潜台词。

曹雨在面对现当代雕塑以及行为艺术史中的男权主义时毫不妥协,敢做敢为—— 她身上充斥了如此之多的雄性激素!与中国上一代行为及跨学科艺术家同样大胆的作品相呼应。2001 年,何成瑶脱掉衬衫,赤着上身沿长城大步走过。她说,这是一件借助德国艺术家Ha Schult 在公开展出其用消费品垃圾建造的真人大小人偶装置的展览期间,即兴表演的行为作品。(3)当半裸的何成瑶突然出现在人群中时,人们的注意力立即转移到她身上。由于她的这个自发行为如此公开化,并且发生的地点在万里长城这个中华民族的有力象征上,因此媒体的关注基本是负面的。(4)她被指控为一个用不道德的方法去寻求关注点的人,这种评论植根于那些厌恶女性主义者们的对“好女人”的价值观判断,而这种观点在近 20 年来依然没有明显改善。几年前,何成瑶在被问及这种大胆行为的动机时告诉我:“面对所有敌意,我试图找出自己行为背后的原因。那感觉就好像我被某种超自然的力量所控制。我决定向内寻找答案,而不是向外。”(5)

这种观察“内在”的感觉,是一种迫切,并无法控制的想要用她自己身体作为艺术表现的手段,这一点和曹雨很相像。曹雨在 2014 年生下她的第一个孩子后,分娩以及成为人母的经历改变了她对自己的身体以及对她自身的看法; 一种女性本能的身体,于她的艺术创作中找到了用武之地。曹雨说,“《泉》,这是一件非做不可的作品”。她的孩子出生后,在哺乳期间,乳腺炎频繁发作,导致其高烧不退和几乎无法忍受的疼痛:

“虽然它带给我疼痛,也同时带给我的孩子营养与生命能量,乳汁成为我既爱又恨的神奇物质。因此在与这个痛苦对抗的过程中,我敏感的意识到自己此刻的身体正充满着无穷无尽的生命能量与爆发力,我第一次感受到作为女性,我的身体甚至可以拥有比男性更加猛烈的喷射力和释放张力,而我的身体正逐渐化为一座具有雄性色彩的喷泉纪念碑,身体是孕育生命和喷泉的容器,而洁白的乳汁正在铭刻这爱与恨的记忆。我开始对这样神奇的身体着迷,我有一种强烈的欲望,要把这种感受转化并表达出来。一件伟大的作品也正在我的脑海中酝酿开来,令我非做不可,因此《泉》诞生了。”(6)

这件影像是以艺术家平躺,从头顶上方的视角拍摄的,她凝视着自己的身体,感受着乳汁向上空喷射的力量。毫无疑问,这件作品中有一种色情的元素——当然,母乳喂养时身体上的亲密接触会带来强烈的快感,亦会带来极大的痛感。但在当代文化中,乳房被商品化为一种情色象征物,性和母性往往被视为彼此不容。《泉》对情色凝视发起了挑战并强化了这种二元性。曹雨希望将人们所有的注意力都集中在那喷向空中的乳汁和身体所迸发出的强大力量,而非乳房本身。乳汁从高空中掉落并溅入她的眼睛,一片白茫茫,她几乎什么也看不见。曹雨精心地导演着灯光、摄像机的角度以及她身体的位置:“我选择把光线曝光至最亮,在与黑暗的背景、强烈的色彩对比下,洁白的乳汁清晰地呈现出来,两只乳房细节已然不见,取而代之的是画面中呈现出美丽的风景–两座活火山。”

到最后正式拍摄的时候,曹雨的双乳因为充血肿胀而剧烈疼痛,她觉得乳房好像即将爆炸的气球。当她开始把乳汁挤出的时候,她感到了极大的释放,她忍痛反复挤捏双乳房直到挤光最后一滴乳汁。紧张感与释放感,那种对于新为人母,奇怪的同时充斥喜悦与悲伤的混合感,在这部作品中被如此有力地传达出来。曹雨知道《泉》会引起强烈的反响(毫无疑问,至少在某种程度上,是她的意图),但她的作品不仅具有颠覆性,也兼具审美上的美感。

这种对母性坦率的表达是罕见的。我们早已习惯于用故做多情、浮夸的甜言蜜语来描述母性的牺牲与无私,或用那经过粉饰的诸如 instagram上的完美图片来展现。殊不知这刻意回避了分娩的血腥现实,掩盖了在哺乳期中那些新晋妈妈极度疲惫和痛苦的形象,忽略了在养育孩子过程中那终日做着无穷无尽重复劳动的母亲现实。这件作品在展出时引发争议并不奇怪,的确,就像曹雨所说,那时她突然知道一夜成名是什么感觉。中央美院有的领导试图阻止这件作品展出,说这是色情作品。她的名字也出其不意地被从6个人的获奖名单中删掉,她的家人中有人觉得尴尬,观众的反应也很多样,网络上有人用言语对她进行人身攻击。这也让人想起了二十年前何成瑶被人攻击的场景。曹雨讲述了当时的情景:“在美术馆里,有人站在作品面前窃窃私语,有人呼朋唤友一遍又一遍来看,有人不怀好意指指点点,也有人在观看的中途泪如雨下。”

我很好奇,在曹雨计划实施这部作品时,对杜尚、瑙曼以及美术史上存有争议的男权主义叙述的引用和涉及是否已经在她的脑海中占据了重要的位置,还是只有在她做完并观看了自己的作品之后,才提到他们。作为回应,曹雨引用了中国成语“画龙点睛” ,标题“泉”是作品的升华。因为在她决定创作这部作品的那一刻起,曹雨就已意识到自己正在与艺术史进行对话,并且不仅仅是与杜尚和瑙曼,还包括更早的安格尔的油画《泉》(La Source,1856)。这是一幅新古典主义绘画,描绘了一个理想化的古典裸体女人,手持一个陶罐置于肩膀上,将水缓缓地倾倒下来。曹雨的影像作品《泉》的中文标题可以翻译成“泉” ,但也指源泉或水源。她说:“这些经典作品有一个共同点,即它们都出自于历史上伟大男性艺术家对泉的诠释。那么影像作品“泉”以它新的媒介 / 女性角度 / 年轻一代出发,对于历史上的经典作品展开新的理解与演绎,这种推进几乎是跨越性的,这着实令我兴奋不已。”

Cao Yu, Artist Manufacturing, 2016, Breastmilk (the artist’s), dimensions variable.

Image courtesy the artist and Galerie Urs Meile

成型

《泉》将曹雨身体产生的乳汁转变为一种艺术材料。《艺术家制造》(2016)使这一意图更加明确。曹雨将她的18 升母乳浓缩成一种可塑的泥状物质,并用它塑造成抽象有机形体。它们每一块都留下了艺术家紧紧攥握后手指留下的印痕,即便隔着照像机和屏幕,似乎都能闻到其散发出的酸乳酪气味。这件作品被瑞秋•里茨-沃洛赫(Rachel Rits-Volloch) 形容为“将自己的体液挤压成形,把身体内部翻转出来,并在上面留下自己的手印”(7) ,曹雨把自己身体的产物变成了艺术。这并非史无前例; 1961 年,皮耶罗•曼佐尼(Piero Manzoni)用自己的粪便装满90 个罐头瓶。每一罐都用意大利语、英语、法语和德语编号并贴标签,标明内容物为“艺术家之屎” ,净含量30克,新鲜保存,1961年5月生产和罐装。(8)因此,在一条对艺术界充满审美判断和智慧敏锐的简洁评论中说道,艺术家身体的排泄物俨然变成一种商品。

然而,曹雨的作品却截然不同,并且可以说是更有趣。尽管她非常强调自己不是女权主义者,但 (9)《泉》(Fountain)和《艺术家制造》(Artist Manufacturing)更容易与挑战了有关月经、妊娠、分娩禁忌等拒绝隐瞒女性身体真实性的女权主义作品联系起来——渗漏的不便,以及性与母性的力量。我脑海中浮现了卡洛里 • 席尼曼在1975 年的作品“内部卷轴”的表演现场中,从阴道里抽出一条又长又窄的纸卷,然后大声朗读。(10)张怡的行为作品亦是如此,比如 1998 年的作品《甜瓜》(Melons)中 ,她穿着一件大胸罩,罩杯中被装入像假胸的哈密瓜。她用一把锋利的刀切开胸罩和甜瓜,用勺子挖出瓜肉,在她姑妈死于乳腺癌的时候表演出了一个虚构的仪式。她在2017 年的作品“Letdown (Milk)”中还使用了母乳,她的那些拍摄了放在杯子和其他容器里的被弃母乳的照片,成了穿越乌兹别克斯坦这段艰难旅程的记录。标题的双重含义,指向了当乳汁流动时身体的物理感觉和婴儿吮吸乳头引起的情感状态的双重失望。(11)

Cao Yu, The Labourer, 2017

Single channel HD video (colour, silent), 9′

edition of 6 + 2 AP.

Image courtesy the artist and Galerie Urs Meile

与张怡的作品一样,曹雨的作品清楚地探索了二元关系中的拉锯战: 私密与公共、美与恶、紧张与释放、愉悦与痛苦、怀疑与确定。她也对社会建构的二元对立关系感兴趣;她的许多作品挑战了传统文化对性别的期望。例如,她的影像作品《劳动者》(2017),再次利用光影的强烈对比进行拍摄,视频中只有一双白皙的腿站立在一堆雪白的面粉上。观众在观看一会儿之后才会意识到,她用从其双腿上流淌而下的黄色液体,借双脚把面粉揉成面团,而那黄色液体不是别的,正是来自艺术家的尿液。这种荒谬、无意义的“劳动”根本不会产生任何结果。“劳动者”可以看作是当今世界对艺术创作视为无意义行为的讽刺。然而,曹雨的意图是通过自己站立小便来击败对女性认知上所谓的“正统”观念。美学——她那从黑暗中浮现的闪亮双腿与面粉的白色融为一体——与她荒谬行为的并置迫使我们审视并反观我们内心深处的反应,无论那是迷恋还是厌恶。

Cao Yu, Femme Fatale 1, 2019, c-print, frame 250 x 140 cm, edition of 2 + 1 AP.

Image courtesy the artist and Galerie Urs Meile

Exhibition view, ‘Femme Fatale’, Galerie Urs Meile, Lucerne, Switzerland, 17.4.19 – 25.5.19

Image courtesy the artist and Galerie Urs Meile

这种主题思想在曹雨的两个个展中得到了进一步的强调,分别是2017年于麦勒画廊(北京)举办的个展“我有水蛇腰”,以及2019年于麦勒画廊(瑞士卢森)举办的个展“尤物”。她把每一个展览都看作是一个时空装置,仔细考虑参观者将如何接触并走进她作品的方方面面,并制造困惑与不安。这场战役的开场从画廊入口即开门见山的发生了。两场展览的门把手都被涂上了黄色的凡士林——这件名为“困惑的浪漫”(2019)的表演、体验性“作品” ,其中包括一名优雅的男服务员,他手中托着放有一叠叠印有艺术家签名的纸巾供观者擦拭粘满凡士林的双手。开门一刹那发生的令人尴尬困惑的粘腻,预兆着里边将有更多令人不安的体验。在画廊最里边的卫生间里,一件名为“肉味”(2017)的声音装置放大了咀嚼声、性交和暧昧的拍打声或掌掴声等,在卫生间的所有角落里环绕。而观者进入展厅的必经通道口的地面上被一件作品堵住,观众们无从选择,只能踩踏在作品上进入。靠近观察发现,这件起伏荡漾的织物装置原来是一堆被缝在一起的黑色胸罩形成的一块超现实的地表植被。

她在瑞士卢森个展的展览标题来源于一组大型摄影作品,这组照片放大了曹雨对性别期望的挑衅。三幅图中人物与真人大小等同的男性巨幅照片被挂在精心雕刻的金色古典巴洛克风格的相框里,让人想起那些我们曾见过的宏伟的皇室肖像。但画面中的人物远非贵族,他们只是在公共场合小便时被抓拍到的普通人。其中一个是看似企业的高层领导者正昂首高傲地在飞机旁撒尿 ;一个是正在铁路上低头撒尿的,迷茫的城市白领,黄昏时分他被映衬在远方的高层建筑中成为剪影 ;而第三个,则是一个穿着红色夹克暴躁而愤怒的角色,他似乎刚刚意识到他的反社会行为被像机拍到了。这位艺术家埋伏蹲守在那里,等着抓到这些毫无戒心的人。这便引发了一系列问题——这是否侵犯了他们的隐私?难道是他们有暴露癖,这说的过去吗?曹雨说:

“我捕捉到的这些人物形象的确并非我们在古典油画里所常见的皇室贵族,他们都是来自于我们生活中的普通一员。但在这里,他们没有呈现优雅高尚的姿态供我们欣赏,而就是日常所见处于不同地域场景中那种小便的男性。讽刺的是,他们中有的却在此呈现了仿佛与那些古典油画中帝王贵族相同的骄傲气质,自认为贵人一等,乃至于连同撒尿这种行为都喜欢被人昂头仰视。而有些则用破口大骂或者无声默许,逃之夭夭的方式来保护自己。他们无一例外都被外面那层时时散发金色光芒的昂贵相框所吞噬,被别扭地永远定格在这些外在框架之中。”

难道曹雨就是标题中的“尤物”吗?要知道,通过这些不讨人喜欢的形象,她剥夺了这些人可能拥有的任何权力,使他们成为脆弱和荒谬的产物,成为了被观赏的“尤物”。然而他们的肖像能最终出现在展厅里,是拍摄发生后艺术家与每个被拍者激烈谈判的结果(艺术家透露,她被几个“穿制服的保镖”保护以免受他们的愤怒和报复)。我们可以假设一定还有其他谈判失败的例子。

自画像

曹雨除却对身体及其机能的关注,她还对创造挑衅以及打破性别的期望与界限感兴趣,并且不断审视艺术家的本质以及艺术实践的物质性。从字面上看,她把自己的官方身份证当作是一幅无任何感情色彩的自画像,那是一张被放大到两米多宽的巨幅尺寸身份证,名为《女艺术家》(2017)。这位艺术家的劳作在《画布》系列(2013年至今)中也得到了展示,在这个系列作品中,曹雨用一支记号笔费力地描绘着画布本身上每一根极细的经纬纹。由此呈现的作品看起来精致而空灵,然而,它们也承认了织物本身的触觉特性和生产过程中严格的体力劳作。

类似地,在作品《Mother》系列中,白色画布被切开,并被创造出粗略缝合的开口。亚麻布的背面呈现出未涂底漆的原色,它们被从这些缝合的缝隙中从里到外抽翻出来,在《Mother no. 4》(2016)中,一条通道式辫状粗帆布像脐带一样低垂下来。当她创作了更多植根于自身经历的作品之后,曹雨再次创造了与艺术史的对话。提到卢西奥•丰塔纳(Lucio Fontana)在 1958 年至 1968 年间创作的“Cut”绘画作品(12) ,曹雨的“ Mother”系列象征着当婴儿的头从子宫里出来时那痛苦而不同寻常的时刻,此时内在转变为外在。和丰塔纳一样,曹的作品模糊了二维和三维、破坏与创造之间的界限。

两次个展中均展出的影像作品《我有》(2017)是曹雨迄今为止最具颠覆性的作品。

Cao Yu, I Have, 2017

Single channel video (colour, sound) 3′

edition of 6 + 2 AP.

Image courtesy the artist and Galerie Urs Meile

艺术家的头和肩膀在她特有的深色背景映衬下显得十分明亮。她对着镜头开始说话,好像是在直接对着观众说: “我有令人羡慕的曼妙身材,… … 我有水蛇腰… … 我有一个把我宠上天的老公… … 我有一颗 10克拉的钻戒… … ”这种自夸式叙述从艺术家的外表、她令人羡慕的婚姻和她的神童般的儿子,转向到一些其它具体的中国式渴望: “我有一辆北京号牌的车… … 我有北京户口。”然后转向到其事业上的宣言: “我有美术史级别的作品… … 我将成为中国最具代表性的艺术家之一… … 我会拥有艺术家已经拥有和想要拥有的一切… … ”尽管在今天我们也看到了女性嘻哈明星比如 Nicki Minaj 和 Cardi b 对权力(通常是性)的开拓,但当听到一个女人毫无羞耻地如此吹嘘时,还是会令我们感到不安。因为这与女性应该是什么样,或至少看起来应该是什么样的教条是完全相左的。吹嘘和自夸某种程度上是一种“自我安慰”的行为。(13)“我有”也许是在以一种“在黑暗中吹口哨”的形式,去驱赶自我怀疑和内心恐惧的怪物,但这也正是一种拒绝表现虚假的谦虚行为。曹雨不喜欢人们惯常那些“希望在他人身上找寻弱点,施以同情心来维护自身那颗脆弱的玻璃心”。

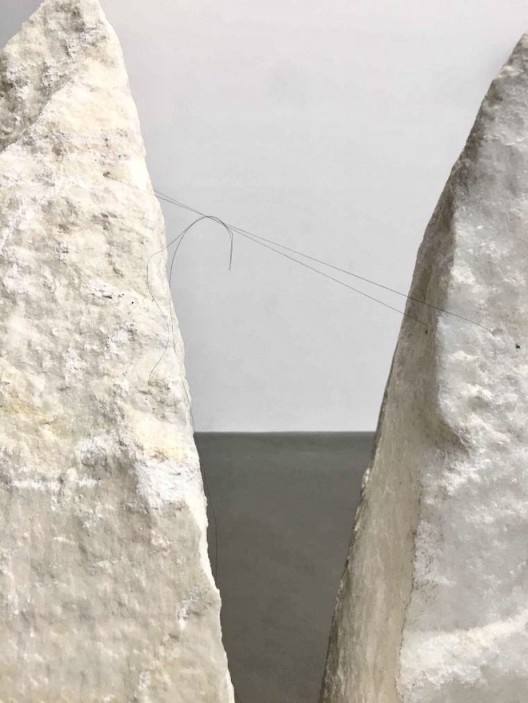

Cao Yu, The World is Like This for Now (detail), 2017, single long hair (the artist’s), marble, two pieces, 89 x 61 x 38 and 74 x 50 x 33 cm.

Image courtesy the artist and Galerie Urs Meile

曹雨那一连串逻辑清晰,令人难忘的作品,像是在按照故事的顺序,娓娓道出她的想法和意图。作品《世界暂时如此》(2017)是由艺术家的一根长头发(一种被用于许多作品的材料)连接并固定住两块粗糙的大理石。据说一根头发的抗拉张力比同样规格的钢还要强,但是与坚硬的实心石头相比,它看起来依然如此细微甚至弱不禁风。这种表面脆弱与实际力量的悖论是否代表了曹雨本人?一位在全球艺术生态中航行的年轻女艺术家?曹雨对此表示同意,她在回答中引用了《西游记》的故事:“一根头发丝是人体最脆弱的物质,它渺小到近乎于零视觉,甚至在展厅里难以被发现。但这根孤独的长发却会随观赏者的走进和轻微呼吸而摇摆,看似自由,却犹如孙悟空被如来佛祖压在五行山下那般,将自我牢牢地限制在这空荡荡的白墙之上。而那坚硬而冰冷的千斤石块,不正是我们身边所面对的无时无刻的压迫与苦难!但没有它们,就没有我们的彰显。这是一种暂时的平衡。”

这“暂时的平衡”——不舒服、不稳定,但却令人兴奋——正是曹雨作品的基础。

Cao Yu, 90°C IV, 2019, marble, silk stocking,

56 x 46 x 36 cm.

Image courtesy the artist and Galerie Urs Meile

About the artist

关于艺术家:

曹雨(1988年生于辽宁),毕业于中央美术学院雕塑系。分别于2011年及2016年获本科及硕士学位。其作品被展出于中国、韩国、美国、澳大利亚、德国、法国、奥地利及瑞士等海内外国家。个展包括:“我有水蛇腰”,麦勒画廊(北京部)2017。“尤物”麦勒画廊(瑞士卢森)2019。奖项包括:AAC艺术中国• 年度青年艺术家大奖(2018),并入选2018中国艺术权力榜、CCAA艺术家奖候选人、入围法国Opline Prize艺术奖(2019),获得艺术8•中国青年艺术家奖提名奖(2017),入选Gen.T中国100新锐先锋榜(2020)等。曹雨目前生活和工作于北京。

Notes

注释:

1:展望最广为人知的代表作品是其抛光的不锈钢“假山石”,这些作品由长征空间(北京)代理。在长征空间的画廊网站上可以看到他的作品、简历以及更多信息。请参见:

http://www.longmarchspace.com/artists/zhan-wang-2/ [accessed 26.6.20]

2:本文作者于2020 年 5 月至 6 月间,通过微信和电子邮件对曹雨进行了跨度数周的采访。曹雨用中英双语作答。除另加说明,艺术家的所有语录都摘自本次采访内容,这些内容经过稍加编辑。

3:文中有关何成瑶的内容为其2014 年12月在北京接受笔者采访时所谈,随后被收录在《半边天: 与中国女艺术家的对话》一书中。Piper 出版社,悉尼(2016)

4:萨莎•苏-凌•威兰在《心灵之痛: 何成瑶的行为艺术和录像作品》中对这一事件的描述。译/毛卫东。上海证大现代艺术博物馆 第59 页(2007)

5:节选自作者对何成瑶于 2014年12月的北京采访。

6:除非另有说明,艺术家曹雨的所有语录都摘自本次笔者采访内容。

7:瑞秋•里茨-沃洛赫(Rachel Rits-Volloch)博士为曹雨于2017 年 11 月 4 日至 2 月 23 日期间在麦勒画廊(北京部)举办的个人展览“我有水蛇腰”所作文章《有水蛇腰的艺术家肖像》中写到。

8:欲了解这件作品在泰特美术馆网站中的更多信息,请参见: https://www.tate.org.uk/art/artworks/manzoni-artists-shit-t07667 [accessed 17.6.2020]

9:在“后毛时代”的中国,对欧美女权主义理论的接受与否认有着一段有趣的历史。当然,中国也有自己独特而漫长的女权主义历史,这可追溯到清末民国时期。学者闵东超的著作揭示了女权主义理论在20世纪后期被翻译成中文时所产生的缺陷和意义上的滑脱。就女性主义艺术而言,安雅兰(Julia Andrews)、王必慈(Peggy Wang)、Phyllis Teo、崔淑琴(Shuqin Cui)、莫妮卡•梅林(Monica Merlin)和魏淑凌(Sasha Su-Ling Welland)等人新近的工作是就艺术家们惯常表达的矛盾心理发表演说。崔淑琴认为,除了廖雯、徐虹等先驱性的女性主义批评家和策展人,很少有中国女性艺术家会欢迎被贴上女性主义艺术的标签,或将自己的作品归类为女性主义艺术,即使她们作品中的女权主义元素是显而易见的。”参见,崔淑琴,引言: 为什么把女性艺术性别化?.《positions asia critique》2020 ,28(1) ,第 1-18 页。

10:这件作品在泰特美术馆网站中的更多信息,请参见: https://www.tate.org.uk/art/artworks/schneemann-interior-scroll-p13282

11:“Letdown(Milk)和其他作品”的更多信息,请参见Patty Chang网站: http://www.pattychang.com/#/letdown-milk/

12:丰塔纳作品“Cut”在泰特美术馆网站中的更多信息,请参见: https://www.tate.org.uk/art/artworks/fontana-spatial-concept-waiting-t00694 [accessed 25.6.20]

13:谭颖(伦敦)对曹雨(北京)于2017年11月进行的访谈:“以身体之名”。请参见: https://www.galerieursmeile.com/application/files/8115/6353/6472/CY_Interview_2017_E.pdf [accessed 26.6.20]