文章源自Boris Groys的英文著作《特例(Particular Cases)》;经作者许可刊载

英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔(Inga Svala Thorsdottir)和吴山专以1948年《人权宣言》为底本创作的一系列题为“物权”的作品及宣言切中了西方文化传统的核心问题——艺术的权利与人类的权利,法国大革命与美学沉思,人的特权地位与艺术作品的特权地位之间的关系。(1)我想以托斯朵蒂尔和吴山专对西方艺术传统的这一介入作为本文的出发点。该介入具有某种抗议和论战的性质。其主要目标是源自马塞尔·杜尚的现成品实践。杜尚的艺术很早便是托斯朵蒂尔和吴山专艺术行动的针对对象:1992年,吴山专在两人第一次合作中,就往斯德哥尔摩当代美术馆杜尚签名的小便器之一里尿尿。这件作品的题目叫做《一个欣赏》。

我们也可以说,这是一次暴力的反动。但这一反动明显针对的是杜尚本人对被选作现成品的物所施加的暴力:艺术家将这些物品从它们原来的日常生活语境中拿出来,然后以“现成品”的名义将其转移至美术馆空间内。你可以说,杜尚的艺术裁定(不公平地)把某些物放到了高于其他物的位置上:比如,某个特定的小便器和其他所有小便器的关系。的确,即便有些艺术理论家认为现成品实践消除了博物馆艺术与日常现实,艺术作品与普通物品之间的界线,但某个特定的小便器(或好几个特定的小便器)被选中,并不意味着它们留在全世界各地厕所里的同伴都能因此获得解放。然而,这并不是托斯朵蒂尔和吴山专抗议现成品实践的主要内容。对两位艺术家而言,对一个物品真正的“欣赏”就是对该物品的使用。照这种观点来看,杜尚的行为实际是对小便器的冒犯和侮辱,因为他废除了其原有的使用功能。托斯朵蒂尔和吴山专对杜尚姿态的反应让我想起了瓦尔特·本雅明在“仪式价值”和“展示价值”之间所做的区分。的确,对小便器的正常使用可以被理解为某种仪式性的东西,而展览空间对小便器的去功能化则是对该仪式价值的否定和破坏。

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, “An Appreciation”, Cibachrome, 124.9 x 152.7 cm,1992(Courtesy of Long March Space)

吴山专 & 英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔,《一个欣赏》, CB相纸,124.9 x 152.7 cm,1992(图片由长征空间提供)

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, “Paradises”, Cibachrome, 126.2 x 156.7 cm, 1993(Courtesy of Long March Space)

吴山专 & 英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔,《天堂们》,CB相纸,126.2 x 156.7 cm,1993(图片由长征空间提供)

将一个物品从其日常用途的原有语境中隔离开,不让它重新掉进寻常生活的洪流——这一暴力行为的历史渊源可以追溯到法国大革命及其有关人权的意识形态。没错,我们当代对艺术的理解来源于法国大革命政府在面对从旧政权继承过来的物品时所做的一个决定。政权更替——尤其是像法国大革命带来的这种剧烈变化——通常都伴随着偶像破坏浪潮。新教崛起、西班牙征服美洲,或最近东欧社会主义政权垮台之后,都曾出现过类似浪潮。法国大革命选择了一条不同的道路:他们没有破坏原本属于旧政权的神圣或世俗之物,而是将其去功能化——换言之,也就是将其审美化。法国大革命把旧政权遗留下来的东西变成了我们如今所谓的艺术——即,变成了纯粹沉思的对象,而非使用的对象。这一将旧制度审美化的暴力革命行为成就了我们今天所知道的艺术。

伊曼努尔·康德在1790年发表的《判断力批判》中对现代审美的这一革命性起源提出了构想。文章开头处,康德谈到(尽管是间接地)当时的政治背景。他写道:“如果有人问我是否觉得眼前的宫殿是美的,我可能会回答我不喜欢那样的东西……甚至还可以像卢梭那样,痛骂大人物的虚荣,谴责他们不惜把人民的血汗钱浪费在这些浮华之物上。……这些我都可以承认;但这并不是问题的关键……只有对事物的存在没有丝毫偏爱,没有任何利害关心,一个人才能进行趣味判断。”(2)康德不喜欢作为财富和权力象征的宫殿。但他可以接受被审美化的宫殿,也就是说去掉了功能,废除了所有实际用途,被缩减为纯粹形式的宫殿。从法国大革命起,艺术作品就开始被理解为一种去功能化、被公开展示的物品,属于一个已成过去的现实。对艺术的这种理解时至今日仍然规定着我们的艺术策略。杜尚以及其他现成品艺术家将该策略的适用范围扩大到了其自身的当代性上:在他们眼里,这一当代性本身就是已经过去的东西,一个行将消失的现实,很容易被还原为纯形式。而作为纯形式,物品也就失去了用途。艺术作品不能被使用,意味着它们的目的不在外部,而在其自身内部。从这个意义上说,艺术品是“人化”(humanized)的物:它们具备使其拥有自主性的“灵魂”。现代人文主义伦理成立的根基在于要求人绝对不能成为手段,而必须成为目的。就此而言,艺术品就像是物里的人。但你也可以说人就像动物里的艺术品。这里你可以发现物的自主性与其形式之间存在一种深刻而具有决定性意义的关联。当物仅仅被认知为“形式”,而非可用物品时,它们就变成受到保护的艺术品——当动物具备人形时,同样也会受到保护,而不必沦为使用对象。因此,托斯朵蒂尔和吴山专关于物权的探讨指向了问题的核心——艺术与人文主义之间的关系。但实际上,到底什么是物?

按照马丁·海德格尔(Martin Heidegger)的说法,只有艺术品可以将其自身显现为物。在《艺术作品的本源》(1935-36)一文中,海德格尔写道,我们一开始把所有的物都当成“器具”。换言之,我们始终考虑的都是其可能的用途,而忽略的正是它们的物性。只有艺术可以通过将物抽离出日常使用的语境,向我们展示物的物性。海德格尔写道:“只要作品的纯粹自立没有清楚地显明出来,作品的物因素就根本无法揭示。然而,作品自身是可以通达的吗?若要使这成为可能,也许有必要使作品从它自身以外的东西的所有关系中解脱出来,从而使作品只为了自身并根据自身而存在。”(3)但如果我们体验“只为了自身并根据自身而存在”的艺术品的能力取决于“使其从它自身以外的东西的所有关系中解脱出来”的决定,这样的决定一定在某种程度上是没有根据且没有先例的。海德格尔写道:“真理之设置入作品冲开了阴森骇人的东西(das Ungeheure),同时冲倒了寻常的和我们认为是寻常的东西。在作品中开启自身的真理决不可能从过往之物那里得到证明并推导出来。过往之物在其特有的现实性中被作品所驳倒。因此艺术所创建的东西,决不能由现存之物和可供使用之物来抵销和弥补。创建是一种充溢,一种赠予。”(4)另一段他接着指出:“进人敞开领域的这种冲力愈根本,作品也就愈令人感到意外,也愈孤独。”(5)

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, “Posing for Swimming”, Cibachrome, 125.3 x 124.6 cm, 1994(Courtesy of Long March Space)

吴山专 & 英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔,《为游泳的姿势》,CB相纸,125.3 x 124.6 cm,1994(图片由长征空间提供)

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, “Pouring Bottled Water into the Victoria Harbour”, Cibachrome, 181.7 x 124.5 cm, 1993(Courtesy of Long March Space)

吴山专 & 英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔,《往维多利亚港中倒矿泉水》,CB相纸,181.7 x 124.5 cm,1993(图片由长征空间提供)

上述段落里看似单纯的描述明显是在提出一种规范式命题:艺术品不应被视为过去之物;它脱离了我们的认知习惯。尽管海德格尔本人的艺术趣味并没有特别“进步”,明显仅停留于温和的表现主义,但他的艺术理论却倡导一种激进、前卫、创新的艺术,鼓励艺术家去呈现“异乎寻常”(extra-ordinary)的东西。此处的非凡显然不仅仅指历史创新,而是指将艺术品从寻常之物中抽取出来。海德格尔在这里所用的语言看上去跟杜尚很像:只有将其从日常用途中分离出来,我们才能看见作为物的小便器。或者说,只有变成艺术品,小便器才能成为物。在此之前,它都只是一个器具。换言之,将法国大革命中诞生的人权扩展到物的领域意味着对物的去功能化——这样一来,物变成了纯粹的沉思对象,而不再是使用的工具。在上述前提下讨论物的权利意味着把整个日常生活都变成一件艺术品或一个美术馆空间,抑或完全销毁它。这就是托斯朵蒂尔和吴山专在《物权》中处理的实际问题。但在展开对该问题的讨论之前,我们先来说说下面这个问题:艺术系统是否能够通过免除物的器具功能,为其物性提供保障?

众所周知,海德格尔对艺术系统的作用非常怀疑。他曾写道:“作品本身就这样摆和挂在陈列馆和展览厅中。然而,作品在那里自在地就是它们本身所是吗?或者,它们在那里倒不如说是艺术行业的对象?……官方机构负责照料和保护作品。鉴赏家和批评家也忙碌于作品。艺术交易操劳于市场。艺术史研究把作品当作科学研究的对象。然而,在所有这些繁忙折腾中,我们能遇到作品本身吗?”(6)答案当然是否定的。悖论在于,艺术系统又把艺术品变回了器具——它们的物性再次遭到忽略。在海德格尔看来,艺术品是在“存在的澄明”中发生的一个事件。然而,艺术家在进入这一澄明,这一存在的敞开之处以后,又马上会见证它的关闭。当然,艺术系统不是超市。我在超市买完一个东西,想怎么处理它都可以——甚至销毁它都没问题。但我不能随意使用或销毁一件艺术作品——我不能“奴役”它,把它变成工具手段,而不去维护它作为目的的地位。这样做在当代社会里会被视为野蛮行为。

不过,我可以把艺术品当成权力和财富的象征符号用。艺术系统虽然否定物品的日常使用价值,却完好无损得保留了其交换价值。从马克思主义的观点来看(以马克思《资本论》第一卷的论述为标准),艺术可以被视为“商品拜物教”的终极阶段,现成品实践则是交换价值对使用价值的最终胜利:现成品一旦不再是纯粹沉思的对象,进入全球艺术界内部开始流通,物品的灵魂就会被其价格所取代。因此,针对艺术系统的批判实际集中在以下这一点:艺术系统把艺术当成艺术使用——但艺术不应被当成任何东西使用,包括当成艺术。正是这种把艺术当成艺术使用的做法导致近年来世界各地都出现了对艺术系统的批评和负面反应。如海德格尔所言,回到作为世界敞开之处的艺术真理在我们这个时代似乎变得越来越不可能。所以,面对把艺术当成艺术使用的问题,人们给出的答案大多都是:把艺术当成非艺术使用。艺术被政治化,被要求为“良善的”社会目标服务。

然而,托斯朵蒂尔和吴山专在《物权》中对同一问题给出了不同的解决方案,即:将物的使用本身审美化。换言之,将日常生活整体审美化。瓦尔特·本雅明在《机械复制时代的艺术作品》后记中谈到政治审美化与审美政治化之间的关系时,把政治的审美化批判为最典型的法西斯主义做法。也就是说,本雅明认为,生活(包括政治)的审美化等于艺术向生活的宣战,他将法西斯主义政治计划总结成一句话:为了艺术,何妨世界毁灭(Fiat ars-pereat mundus)。他还进一步写道,法西斯主义乃是“为艺术而艺术”运动的完成形态。

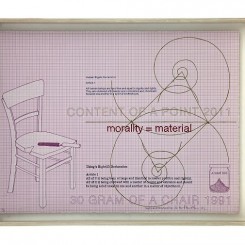

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, “Thing’s Right(s) Printed 2013, Article 1”, lithography, screen print on Stonehenge paper, 55.5 x 73 cm, 2013(Courtesy of Long March Space)

吴山专 & 英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔,《物权版画2013 第一条》,纸上丝网、平板印刷,55.5 x 73 cm,2013(图片由长征空间提供)

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, “Thing’s Right(s) Printed 2013, Article 2”, lithography, screen print on Stonehenge paper, 55.5 x 73 cm, 2013 Ed. 3/6(Courtesy of Long March Space)

吴山专 & 英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔,《物权版画2013 第二条》,纸上丝网、平板印刷,55.5 x 73 cm,2013 Ed. 3/6(图片由长征空间提供)

本雅明之所以得出上述结论,是因为他仍然把艺术理解为超越任何实际用途的纯粹沉思对象。在这个意义上,日常生活整体的审美化确实等于生活的暂停和毁灭。然而,对事物使用价值的审美化却以一种最彻底的方式改变了上述等式。吴山专经历过中国的共产主义时期——也就是说,他体验过西方艺术家从来没有体验过的现实的全面审美化。我们不要忘了:从经济上讲,共产主义就是使用价值对交换价值的胜利。在共产主义条件下,市场(包括艺术市场)被废除。这就意味着,共产主义从一开始就把事物的交换价值还原为零。之前依赖于交换价值的使用价值被艺术地重塑,甚至获得新生。此处,寻常之物本身变成了异乎寻常的东西——按照海德格尔的论述,也就是艺术作品。

共产社会的这一构成主义特征——所有东西均被还原为零,连同它们的用途一起被重新创造——在至上主义或构成主义艺术,以及战后和近年来还原性质的艺术实践中都能找到对应。托斯朵蒂尔本人的创作实践中包括对各种物品的粉末化并非偶然。这种把东西碎成粉末的做法让我想起了卡西米尔·马列维奇(Kazimir Malevich)1919年关于烧掉所有现存艺术品的提议。当时,新生的苏维埃政府担心俄国传统的博物馆和艺术收藏会在内战以及国家机构和经济崩溃中毁于一旦。共产党决定尽力保护和挽救这些藏品。在《论博物馆》一文中,马列维奇抗议苏联政府这种支持博物馆的做法,呼吁国家不要当艺术收藏的挡箭牌,毁了它们,可以为真正、鲜活的艺术开辟道路。(8)马列维奇主张不要试图挽留那些终将逝去的过去之物,而应该不带任何感伤和悔恨地放它们走。“任凭死人埋葬他们的死人。”与此同时,马列维奇也坦承他对新的日常使用之物的爱,因为它们属于新世界的创造。换言之,正因为旧事物化为灰烬(粉末化),其交换价值随之消失,新事物才有可能获得新的使用价值。

此处我们可以看到法国大革命与共产主义革命之间的不同。法国大革命树立人权,但对物权毫无兴趣。换句话说,法国大革命想要规范人与人之间的关系——却不关心物与物之间的关系。这就是法国大革命不彻底的地方:它解放了日常生活,但没有艺术地改造或重塑生活。

当海德格尔谈到艺术有展示事物真理的能力时,他指的是事物的真理存在于其日常用途中。作为例证,海德格尔引述了梵高画里一双磨损的旧皮鞋。海德格尔认定,这双鞋在被使用了无数次之后已经不再具有交换价值——只有使用价值。但很明显,梵高的画本身是有交换价值的。一双没有磨损的新鞋也是有交换价值的——至少在海德格尔所生活的社会里是如此。共产主义社会有意思的一点就在于,即便是一双新鞋,在共产主义社会里也只有使用价值——没有交换价值。因此,这双鞋不必等到被穿破,穿坏或卖不出去才能让梵高和/或海德格尔对它进行审美化处理。在共产主义社会,使用价值的统治是总体性的(无用之物不能用;不劳动者不得食),囊括了物与人双方。托斯朵蒂尔和吴山专在《物权》中构想的正是这一建立在使用价值基础上的总体艺术作品的体验。

然而,这里的总体性(total)并不意味着极权主义(totalitarian)。对物的使用是总体性的——但也是不确定的。吴山专写道:“我认为艺术是一片静海。……它是一个静止的无形性的空盒子——一定会接受任何人给它的东西,注定永不会满,它的力量是无。”(9)与这一艺术观相关,吴山专提出的“赤字”概念——意义不止一种的词或字——以及他“表述法先于观念存在”(10)的观点都让我联想到克洛德·列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)提出的一个非常优美的理论,提出的缘由是他想对马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)在《礼物》(1925)中使用过的“曼纳(mana)”这一概念进行观念上的梳理。

莫斯笔下的“曼纳”一词来源于相对封闭的波利尼西亚文化。你可以将其理解为作为礼物被赠送出去的东西的交换价值。但对于莫斯的曼纳理论来说,非常重要的一点是,这一交换价值会随着时间变化而变化。礼物中的曼纳一开始总是良性的,但随着时间流逝,必然会开始对新的主人产生负面影响——因为礼物与赠礼之人之间的联系会慢慢被淡忘。曼纳保持良性的前提是礼物的陌生性不被遗忘。礼物不可避免的驯化过程不仅导致良性曼纳的消失,还会引发负面曼纳的产生。也许可以说,只要新的和陌生的东西变成熟悉环境的一部分,都会变成负面力量和感觉的聚集点。我们在时尚的循环中常常能看到这种现象:那些按照最新时尚潮流打扮自己的人都看上去非常时髦迷人,但对一个人的形象最具致命性的打击莫过于去年的流行。与此相对,几十年前的时尚有可能象征“回归”,从而获得某种良性的曼纳,再度恢复魅力。事实上,时尚不过是象征性交换经济的一种特殊形态,它强迫所有人不断交换他们手里的符号,好让这些符号永远给人一种陌生感。

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, “Thing’s Right(s) Printed 2013, Article 3”, lithography, screen print on Stonehenge paper, 55.5 x 73 cm, 1993(Courtesy of Long March Space)

吴山专 & 英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔,《物权版画2013 第三条》,纸上丝网、平板印刷,55.5 x 73 cm,1993(Courtesy of Long March Space)

Wu Shanzhuan & Inga Svala Thorsdottir, “Thing’s Right(s) Printed 2013, Article 4”, lithography, screen print on Stonehenge paper, 55.5 x 73 cm, 2013(Courtesy of Long March Space)

吴山专 & 英格 – 斯瓦拉·托斯朵蒂尔,《物权版画2013 第四条》,纸上丝网、平板印刷,55.5 x 73 cm,2013(图片由长征空间提供)

很多人批评莫斯对这个概念的用法,因为看上去太过依赖于波利尼西亚神话。其中最彻底,最深刻,同时也是理论上最重要的批评意见来自列维-斯特劳斯。但和大部分批评家不同,列维-斯特劳斯并不想全盘否定这个概念,而是试图对它进行更准确的定义。按照列维-斯特劳斯的说法,曼纳并不是现实秩序的一部分,而仅仅属于符号秩序。他预设在某个时间点上,整个宇宙突然经历了一场表意(signification)的革命,被符号充满。这一表意的大爆炸之前,世界不存在意义;大爆炸之后,世界只有意义存在。一切事物都立刻变成了符号或者能指,从此开始等待各自的所指。因此,表意大爆炸后的世界里有无数符号(能指),但我们不知道它们的意义——它们是没有所指的能指。我们只知道它们有意义,却不知这意义为何。列维-斯特劳斯认为,思想的进步就在于“在能指与其配对的所指之间划等号的工作”;也就是说,慢慢为空洞的能指填充具体的意义,找到所指。

不过,这一思想的进步过程是非常缓慢的,而且始终是有限而不完全的。尽管它发生在“一个封闭且自我补足的总体之内”,或者用吴山专的话说,就是一个盒子之内,但要为这无数空洞的能指全部填上所指永远都不可能,因为每一次思想劳动都是在有限的生命历程中进行的。因此,人在世界——表意的世界——里的基本条件就在于,可支配的符号数量永远超出他可以分配的意义:“两者(能指与所指)之间始终存在某种不对等或‘不足’,只有神的思想(divine understanding)可以吸收掉这种不匹配和剩余;这就导致能指相对于其配对所指的一种过剩。”如此一来,没有所指的能指始终存在一个“超额量”,标志无限的神性与有限的人类理性之间的差异,而这一差异又是人必须应对的。列维-斯特劳斯认为,曼纳指的无非就是这些过量的,没有具体意义的空洞能指。曼纳是“漂浮的能指”,象征无数过量能指的总体,以及“一切有限的思想力所不及之处(但同时也是所有艺术、诗歌和所有神话及美学发明存在的保证),哪怕科学知识有能力部分控制(如果不能说制止的话)这一剩余。”(11)

但这些没有所指的能指到底是什么?用托斯朵蒂尔和吴山专的话说,它们都是等待被使用的“赤物”——而这一等待的状态正是让它们具备魅力和诗性潜力的曼纳。共产主义革命可以被解读为一场列维-斯特劳斯所说的表意革命。它创造了一片等待被使用的漂浮之物和符号的海洋。人类就是为这些漂浮之物/符号分配意义的工人。这是一项诗意的,艺术的工作,但并不是唯一可能的艺术性工作。另一种做法是把事物和符号的这一漂浮的特征——以及将其彻底驯化的不可能性作为主题来处理。事物和符号有权永远保持漂浮,异质和陌生——也就是保持它迷人的魅力。在我看来,《物权》想要主张的正是这种保持陌生和异乎寻常的权利。让我们来回顾一下这些权利的部分内容。每个个体事物“有复数的权利起作用的在,超越尺度和物的在。”(第三条),以及“任何它不得被保管得一成不变或单调无味,一切形式的单调和单调买卖,均应予以禁止。”(第四条)。此处,单性跟奴役划上了等号。物应该被使用——但使用的方式应该是动态的,让人料想不到且异乎寻常的。只有那时,生活的审美化才不会意味着生活的毁灭,而是生活的艺术性再生。唯一真正的人权和唯一真正的物权是变得异乎寻常的权利。

“CAUSE AND EXAMPLES PROJECTED FROM IT”,installation view, 2017, Long March Space, Beijing(Courtesy of Long March Space;Photography by Thomas Fuesser)

“起因和从中投射出来的例如物”,展览现场,2017,长征空间,北京(图片由长征空间提供,拍摄:Thomas Fuesser)

“CAUSE AND EXAMPLES PROJECTED FROM IT”,installation view, 2017, Long March Space, Beijing(Courtesy of Long March Space;Photography by Thomas Fuesser)

“起因和从中投射出来的例如物”,展览现场,2017,长征空间,北京(图片由长征空间提供,拍摄:Thomas Fuesser)

“CAUSE AND EXAMPLES PROJECTED FROM IT”,installation view, 2017, Long March Space, Beijing(Courtesy of Long March Space;Photography by Thomas Fuesser)

“起因和从中投射出来的例如物”,展览现场,2017,长征空间,北京(图片由长征空间提供,拍摄:Thomas Fuesser)

“CAUSE AND EXAMPLES PROJECTED FROM IT”,installation view, 2017, Long March Space, Beijing(Courtesy of Long March Space;Photography by Thomas Fuesser)

“起因和从中投射出来的例如物”,展览现场,2017,长征空间,北京(图片由长征空间提供,拍摄:Thomas Fuesser)

“CAUSE AND EXAMPLES PROJECTED FROM IT”,installation view, 2017, Long March Space, Beijing(Courtesy of Long March Space;Photography by Thomas Fuesser)

“起因和从中投射出来的例如物”,展览现场,2017,长征空间,北京(图片由长征空间提供,拍摄:Thomas Fuesser)

注释

1 托斯朵蒂尔和吴山专从九十年代早期开始撰写《物权宣言》;英文版第一次出版于1999年在CuxhavenerKunstverein的展览“物权——库克斯1999”之际。该宣言在历次展览中被翻译成了中文、梵文、印度文、瑞典语、马来语和泰米尔语。

2 伊曼努尔·康德,《判断力批判》,Paul Guyer编辑,Paul Guyer和Eric Matthews翻译(剑桥:剑桥大学出版社,2000),90-91页。

3 马丁·海德格尔,《艺术作品的本源》,收录于《林中路》,Julian Young和Kenneth Haynes编辑/翻译(剑桥:剑桥大学出版社,2002),19页。中文翻译参照孙周兴译《艺术作品的本源》。

4 同上,47页。

5 同上,40页。

6 同上,19页。

7 瓦尔特·本雅明,《机械复制时代的艺术作品》后记,收录于《启迪》,汉娜·阿伦特编辑,Harry Zohn翻译(纽约:Schocken Books,2007),241-42页。

8 卡西米尔·马列维奇,《论博物馆》,收录于《艺术论集,1915-1933》,第一卷,Troels Andersen编辑,Xenia Glowacki-Prus和Arnold McMillin翻译(伦敦:Rapp & Whiting, 1971),68-72页。

9 引自邱志杰,《吴的问题或问题的吴》,收录于《吴山专:国际红色幽默》,Susan Acret和Jasper Lau Kin Wah编辑(香港:亚洲艺术文献库,2005),25页。

10 同上,24ff.,27页。

11 克洛德·列维-斯特劳斯,《马塞尔·莫斯作品导论》,Felicity Baker翻译(伦敦:Routledge&Kegan Paul,1987),61-63页。