进一步, 退两步——我们与机构/我们作为机构,广东时代美术馆,2013年6月30日-8月11日

这全然是一次关于知识的展览。

因此也不得不从现已成为知识的历史说起:也是在7月(2013年),在整整的一百一十年前(1903年),俄国社会民主工党召开了第二次代表大会,宣告布尔什维克党诞生,这标志着国际共产主义运动的序幕就此拉开。著名的《星火报》原是俄国社会民主党的党报,在十月革命之后使得社会民主党的政治思想得到了空前的提升。但后来,马尔托夫等人在普列汉诺夫的帮助下获取了《星火报》的编辑领导权,被列宁认为是宣传“孟什维克”反对马克思主义的工具。在第二年的1904年,列宁发表了一本著作——《进一步、退两步(我们党内的危机)》,对以孟什维克为首的掌握党报的新势力进行了攻击:“党内已被打得一败涂地的机会主义翼,用偶然的阿期莫夫的胜利品来加强了自己的力量,又对革命翼占得了——当然是暂时的——胜利。结果就得出了新星火报,这个新星火报不得不发展加深其编辑员们在党代表大会上所犯的错误”。列宁攻击道:“旧星火报会教导人们领会革命斗争的真理。新星火报却教导人们领会处世妙绝:让步与和睦相处……进一步,退两步……这是各个人的生活,各民族的历史,以及各政党的发展中都可以看见的现象。”(1)

但愿这种现象也被策展人比利安娜所注意,她采用这部著作的标题概括作为一个具有政治色彩的展览,在尚未脱离历史重负的国度举办,也许会令其意义得到必然的发酵。比利安娜强调,展览是她作为策展人的作品,这样说也并不为过,因为我们可以看到,七十年代的东欧、越南、七八十年代的中国、九十年代的蓬皮杜、近年创作的某张油画……贯穿其中的策展思路十分明确,正如展览的副标题“我们与机构/我们作为机构”那样,将这些艺术的“材料”组合在一起的是对于一个抽象的概念“机构”的思考。但要观看这个展览,更多地不是靠善于审美的眼光,也不是靠善于思辨的头脑,而是靠大量的主动阅读和关于作品故事的探挖。当然,在理想的状态下,也需要一定的知识储备,也就是说,这个展览其实更像是为艺术家和批评家、学者等专业人士呈现的严肃书籍,绝非可以一“眼”以蔽之的轻松读物。

出生于塞尔维亚的艺术家姆拉登·斯蒂林诺维奇(Mladen Stilinović)的几件“标语”式作品是最典型的观念艺术:《工作中的艺术家》(“Artist at Work”, 1978)却是由艺术家的睡照构成——这段时间是否算包含在工作之内?其另外几件作品形式也同样简单,都是在卡纸上用丙烯颜料进行的书写:《甩卖恐惧》(“Prodajem Strah/Fear on Sale”, 1983)、《工作是一种病(卡尔·马克思)》(“Rad je bolest(Karl Marx)/Work is Disease(Karl Marx)”, 1981)、《不会说英语的艺术家不是艺术家》(“An Artist Who Cannot Speak English is No Artist”,1992)。但对于这次展览的主题而言,这些作品的非作品特质显得远比每件作品的具体含义更为重要,因为这是对“作品”这个既定概念的逃脱。与之形成强烈对比的是曹斐的父亲,雕塑家曹崇恩的众多头像雕刻。社会主义现实主义的雕刻手法令人耳熟能详,不过这些半身像却不仅包括鲁迅、江等重大历史人物,也包括不太适合用这种手法进行雕刻的人物头像,例如收藏家希克等。在一个当代艺术的展览上,出现曹崇恩的作品,不知他本人是否也赞同策展人关于机制的理念。因为他自己也曾表示,看不懂女儿曹斐的作品,并认为自己的创作“比较传统”。(2)比曹小十岁的余友涵是当代艺术的元老了,他近年来的创作已经放弃了以毛图像为主题的波普与写实,而是走向了水墨和抽象——时正值政治波普大势已去,水墨再次隆盛。这并非是余友涵的个体现象,而是一种普遍诉求,在从事当代艺术创作的艺术家群体中,余友涵似乎是唯一一位亲身体验过文革的。他的政治波普和王广义、方力钧等人的艺术有所不同,并非来自缜密的思考,而是导源于一种身体力行的特殊感受,这是进了一大步。然而,向水墨的复归,尽管也来源于他的个人兴趣和表达方式的转向,但在意义的层面上却不得不说是退了两小步。他的《圆》间接地来源于对道家哲学的阅读,虽然圆包含万物,但也可以说一物不含:如果一个人在没有各种深奥的阐释的情况下观看这批作品还能大发无尽的思考,那他其实随时都可以。

按照通常的情况,这次展览如果是关于体制的,就不可能不涉及到政治的诸多议题。事实上,整个展览也完全可以被理解为以政治为题材的作品集。例如,卡雷•侯拉尼(Khaled Hourani)的作品实际上是一次名为“毕加索在巴勒斯坦”的行为艺术。艺术家将代表现代艺术的毕加索之作经过长达数年的谈判与协商,终于从荷兰的埃因霍温范纳贝美术馆将这幅《女人头胸像》(1943)运到了拉马拉的巴勒斯坦国际艺术学院展出。在这样一个历来文化、政治、军事纷争不断的地方展出现代主义作品能在多大程度上为当地的文化带来震撼,对于外界来说只能通过展览过程中留下来的视频和图片资料进行推断,但有一点是很确切的:艺术家通过做这件事获得了声望。同样走地缘政治路线的艺术家还包括范迪·热塔那,他的摄影作品表现的是美国当年轰炸柬埔寨留下的弹坑,在当地被称为“炸弹池塘”。也是关于越战,当年艺术工作者联盟(Art Workers’ Coalition)在MoMA举行抗议行动的海报《问:还有婴儿?答:还有婴儿》(“Q. And babies? A. And Babies”, 1970)则更显惨烈,勾起旧伤。

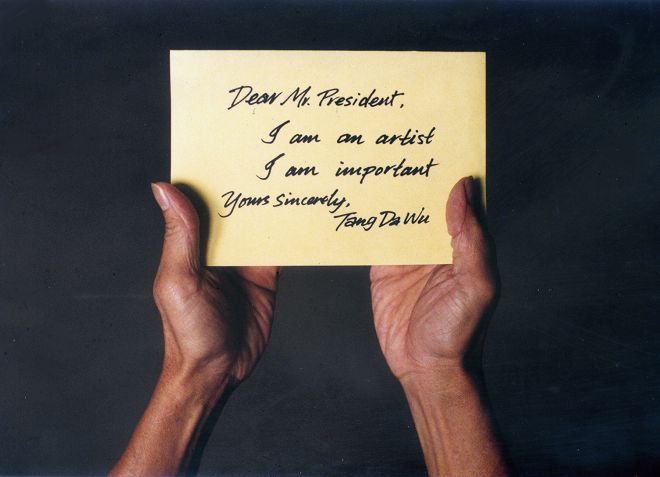

更为中国的观众熟悉的是“厦门达达”的旧事,那幅著名的照片记录了1986年前卫艺术团体“厦门达达”在“厦门五人现代艺术展”之后将自己作品烧毁的场景。此外还有这个团体成员之间的通信、在中国美术馆办展时的照片、展览通知信函、当时的新闻报道等珍贵史料。时移世易,将近三十年过去了,大部分成员都已从艺术叛逆子变成了“良民”,各谋其业。当初的重要成员林嘉华也受邀来到了展览现场,目前从事美术用品生意的他十分低调,甚至当策展人邀请他对自己当年的作品向观众进行介绍的时候都被他婉然拒绝了。只有黄永砯依旧保持着叱咤风云之状,而且近些年来的势头更是一浪高过一浪,但那些所费不赀的人力、耗材的投入究竟还能组合出什么更富新意的作品也值得商榷。甚至正好和他当年在做著名的《躲避美术馆计划》(1988)时发表的宣言当中的豪言壮语构成反差:“消解艺术;消解艺术作品;消解艺术家;消解艺术中的等级制度和崇高地位;消解艺术之无所不能;消解艺术生于革命的概念;消解艺术之商业价值;消解艺术之精英思想等等。其中最重要的是艺术家消解自身。”随之被消解的其实也包括“机构”本身(或者“体制”)。因为当一个概念被不断放大的时候,它的意义约束力反而就会随之减少。展览上,新加坡艺术家唐大雾(Tang Da Wu)的行为表演的照片记录《不要资助艺术》(“Don’t Give Money to the Arts”, 1995)和80年代美国艺术家团体抗议NEA(National Endowment for the Arts)削减艺术资助预算,以及前些年英国文化界抗议政府削减文艺类开支的种种举动一样,是关于机制进行的争论,但更是意识形态层面的据理力争。

“机构”在这里显然被扩展成了任何获得认可的定势,但这样,艺术的创作逻辑反而也受到了简化——仿佛只要对这些业已形成的规则、观念进行批判和挖苦即可获得其合法性:帕恰亚·菲因逢(Pratchaya Phinthong)的《付出多于收获》(“Give More than You Take”, 2010-2013)是一个长期驻地项目,艺术家和泰国农民一同到瑞典采摘浆果,经历那种入不敷出的劳动状态,从而通过作品唤起剥削和劳动等价物的概念;朱迪•弗莱娅•斯巴延(Judy Freya Sibayan)的《待办事项》(“Things to Do”, 2006持续至今)以日常的琐事记录对机构进行批判(尽管其可能性让人深感怀疑)。甚至,第二次鸦片战争后,清政府派去与英法代表签订《北京条约》时的恭亲王的肖像(Felice Beato摄,1860)也加入了这个关于机构的展览,被当成了“全球化和国际化进程”以及“文化互动”问题的开源。

展览上所有的作品都被认为是关于体制的——更确切地说是反体制的,但体制的概念在看过展览之后又会变得云山雾罩起来。这也正是体制真正的强大之处,即它的反弹与吸纳性,有如金庸的《笑傲江湖》中提到的“吸星大法”一样,可以吸纳对方的功力,通过这种借力以达到制服对方的目的。另外,体制的强势也在于对潜意识和约定俗称的思维和文化模式的控制,一个简单的例子就是,当“好”这个词本身也变得很坏的时候,你就没法用词汇和概念来表达你要表达的反对意见了。当前,几乎没有比在中国更适合探讨体制问题的国度了,而对于艺术来说,这个展览虽然理念明确(诚然,在当下这是弥足珍贵的),但却没有回答体制到底是什么这个问题——当然,至少策展人所做的大量工作极大地扩展了艺术观众对于“机构”含义的理解。反思之,“机构”(或“体制”)可以被否定、反对和批判,但却无法逃避,在一定程度上,这也构成了艺术言说的一种语汇。

(1)列宁,《进一步,退两步》,人民出版社,1954年,页213

(2)展览画册,《进一步,退两步》,曹崇恩访谈,P15, 时代美术馆,2013