燃点 墨

此文章原于北京偏锋新艺术空间

空手把锄头,

步行骑水牛。

人从桥上过,

桥流水不流。

王川在他最近的一组画中引用了这首著名的偈语,扼要地点明禅宗的精髓所在,正因为那是不可能的,所以是确定的,“因为是悖理,所以我相信。“于是,“铁树开花”,“雨打不湿”,这就是禅的灵魂,已经完全拥有自己。禅道有谓:“水不能湿水,火不能烧火,剑不能斩剑。”既然画家选用了这首偈语,可以窥见:这首偈语可以帮助我们理解这组画的构思。偈语的头两句表达了人生不可以执着于事物的名相,挣脱名相和逻辑暴力,同时才是灵魂的解放。也就是不落名相,更能开显诸法实相。于是,具有了见了便做,做了便放下的胸怀。偈语的后两句,指出万物的存在就像河水一样,永远处于流动状态。世界本身无常,禅的每个机锋里总是充满活力,道出我们和世界之间的关系都在不停地瞬息万变,神秘莫测。

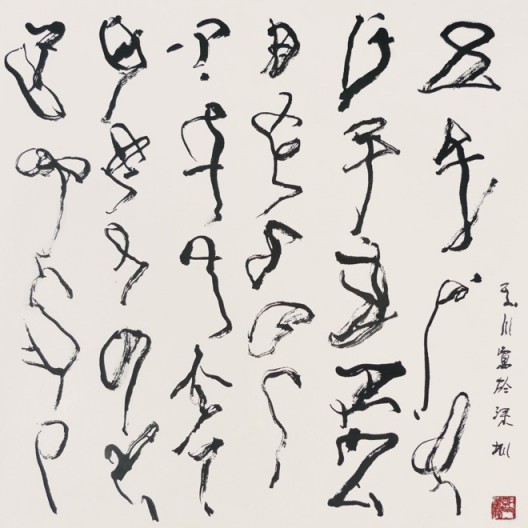

最近几年,王川的水墨作品潜藏能量的底蕴,这种能量气场在纸上铺陈开来,通过各种大大小小,虚与实,粗与细,干与湿的点、线以及块面演绎出千奇百怪的局部回流,而同时又很少形成主题性大面积的漩涡,正好像一条条柔缓平稳的河流。线条的疏密在空间的动与静,呈现出这种运动之中聚散、开合、穿插形成多种形态,体现了精、气、神、血、骨的气场。网状般地趋向无极飘渺。有的作品偶尔会显现出一两个似乎可辨认的形态,但一细看,形体马上又化解成无影无踪。如同在水上作画的游戏,既生既灭。在这流动不拘的创作行为中,画家赋予形式最大的自由度,任凭解读。虽然有时点、线、面的组合导向具象的形体,依稀可辨,但整个画面始终保持着抽象绘画的本色,否决任何现实表现诠释的可能性。作品2010年54号,似有小桥流水的形状,(如傅大士偈语中提到的)作品2007年53号也像是水面的漂浮的老残叶(见文本最后一段);作品2013年82号又像是纤纤玉立的小花或蘑菇,而作品2013年77号又似乎是一些千足虫。虽然如此,这些画从根本上并不是具像画。即便画中涂写的一些文字也不是一目了然的,比如作品2004年48号,看起来像是罗马拼音字母,但实际上却像藏语,同时又什么文字都不是。同样的情形在作品2004年49号中也看到,不知画家用的是什么字母语言,就是在作品2007年56号中“上上下下”。也不知画家到底指涉的是什么?

本文开头那首偈语作者是傅大士(生于公元497年,也称善慧大士)在他的晚年,一大群追随者慕名而来,其中也有梁武帝,傅大士并没有循守一般佛教徒修行证悟佛法的路子,他本来是一个农夫,在没有任何正规的拜师传授,仅通过自身的行为和体验,他悟到了佛法。王川也是通过自己特殊的生命经验,才对生活的意义有了新的理解,当然这人生经历并非出于刻意的选择,和傅大士一样,对觉悟后的王川来说,世界依然如旧,但他和世界的内在关系转变了。这特殊的人生经验就是1998年6月,他被验出患上胃癌晚期,死亡的阴影时刻压在头上,逼着他重新审定,反思生活的意义。2002年10月他去尼泊尔参拜了许多佛教圣地,这次旅行是他生命中重要的转折点。他终于找到了内心的平静,更令人惊奇的是在一次深刻地如梦似幻的心灵感应之后,他那被专家们诊为不可治愈的晚期胃癌,竟然烟消云散,完全痊愈了。

王川重获内心宁静,也洋溢在他的画中,它们既不给于观众强烈的感官刺激,也不去宣扬什么深刻的教理,它们飘然地独立,既不附会媚颜,也不刻意紧抓观众注意力,它们只是沉默传达一种潜在的能量与气韵。任何人在这画面前一站,就感受到它们散发的和谐、平衡与恰到好处,多一笔不行,少一笔就完全失败。他只讲非说不可的东西。能做到这点对一个艺术家来说是最难的。特别是当画家摈弃了所有的创造视觉的印象的参照手段——不追求强烈的刺激,不表现形貌,不阐述内容。他的水墨只能用两个字来形容——纯粹。

水墨绘画和王川的日常生活融为浑然一体,他每天只睡四个小时,而在很多时间静坐。当他画笔在宣纸上流动起伏时,这只不过是在他宁静状态的延伸,点画出整体生活的一个片段,在生活中,同时又超越生活之外,进入自由无限的时空。正如打坐一样,并非每次上坐都必有醍醐灌顶的快感至始至终,他的作画也并非每次下笔就等于产生了成功的作品。事实上,他的绝大部分的水墨作品都扔进了废纸篓。其原因就是画家对这些画多多少少地感到不完美,必须摈弃过往绘画的多余垃圾。

水墨作品从毛笔和宣纸为独特的媒介,当手上的微妙运作和心灵的震颤神气合一时,绘画就成为内心自我的亲密对话,这种亲密的交流是直接的,不容许任何犹豫,改变或弥补,虽然其中对笔墨等技术手段的把握的娴熟要求极高,而更难驾驭的确是作画的心态及情绪,中国的禅画大师们的表面上好像根本不着意与笔墨本身,更多地是在乎体现飘逸的,一种仙风道骨的心灵高度,但仔细一看,就会发现他的画同时也显露了惊人的笔墨技巧,在王川的许多极佳作品中,我们也可以看见这种灵与形之间亲密无间,自由交往流转。他画中的线条好像只是欢快地为自身的存在而跳跃纵横,既不是为了勾画一个具体形状的轮廓、结构,也不是为了去衬托,对应另一些线条以求画面的平衡。它们弯来转去,似乎有作为,可实际上是独来独往。如“空中飞鸟,不知空是家乡。水里的游鱼,忘却水为性命。”比如作品2013年69号,王川画了一个座右铭,但至于这山名是画的主题,还是画家的作画地点,好像却无关系,画中的线条和作品68号中的一样,只是独来独往,清空一气,横贯太空,这线条并不强悍、粗壮,但却含藏着一股柔钮的内气,串流不止。王川竭尽心力专注于这根线条的运动过程,完全置身于结构效果之外。作画如做人,活在当下这一瞬间,完完全全地投入,不要瞻前顾后,没有过去,没有未来,这种活动本身就是成就,就是圆满。

在“眼下一片老叶子”这篇短文中(注一)王川述说了自己在2004年10月所经历到的深刻心灵体验。在喜马拉雅山南麓波卡拉的丛林中,他走迷了路,身上爬满了蚂蝗,流血不止,疲惫不堪,他在原地盲目走动,以致瘫倒在地上,束手待毙。在这绝望的关头,他突然看见眼前费洼湖中,有一片老叶子,像一条没有方向的船,缓慢地飘过来,那么悠闲,从容自在,随风飘渺,根本对其不测不屑一顾,就在那一刹那他悟到了人生的真谛。他由此放下无谓地挣扎求生,他躁动不已的心慢慢平静下来,不可思议地,他神奇地找到了回家的路。从那天之后,他癌病也彻底烟消云散。

在文章的结尾,王川反思到,“涂画是眼皮下的错觉,还是心灵上的幻觉,姑且任之。”字词并不代表任何东西,描述的文句并非被描述之物。用得恰当贴切的文句,不过是提示线索,引人走向不死的真理。”我们可以将王川的抽象水墨看成是他个人精神旅途上的游戏场。

注一:《王川油彩作品》上海朱纪瞻美术馆 2006年

马克 猛译