马克思有一句话被引用成了经典:黑格尔在某个地方说过,一切伟大的世界历史事变和人物,可以说都出现两次。他忘了补充一点:第一次是作为悲剧出现,第二次是作为闹剧出现。(1) 这样的讽刺不仅适用于拿破仑和他的侄子拿破仑三世,也几乎适用于一切对历史事件的重复和戏仿。中国近期的政治事件,及其(无论用哪种方式进行的)再现也构成了对这一论断的最好引证。前不久在泰康空间举办的以政治作为主题的展览“消极或抵抗?”仿佛将观众带入了时空的错层,因为展览的作品题签上并没有标注创作年代。这个细节的缺失一般来说,只要不涉及到古代作品的那种繁缛的考证问题,尤其是对于当代艺术而言,无关宏旨。因为相对来说,当代艺术本身就比较“年轻”,但其实这个展览所隐含的“点”也恰恰在于年代标注的缺席。

至少对于这个展览上的作品而言,年代的确可以构成理解政治题材作品的切入点。因为这不仅关系到某件作品在被创造时,艺术家所能调用的视觉、观念资源、表达手段和所处的政治环境,而且也关系到这件作品在其年代是如何被观者所理解的。作品创作年代的缺失似乎不太像是策展的疏漏,因为展览的板块并不是按照年代,而是按照“精神中轴”、“伟大的肖像”、“日常与集体”、“排演”、“地缘与国际想象”这样五个很入时的概念进行的板块划分。这样,年代就成了一个被有意无意回避了的问题。这次展览上展出了一共27位艺术家的作品(此外还有一部分采用了二维码的形式打印在墙面上供观众自带扫描设备进行虚拟观看)。这些艺术家既有50后,也有80后。换言之,展览上最早的一件作品——王广义的《毛泽东—黑格》(1988年)问世的时候,最年轻的参展艺术家才不过五六岁,或者十来岁,例如,出生于1978年的吴俊勇。巧合的是,他的作品也是一幅毛泽东肖像——两件作品似乎来自大抵相同的时代语境,不免会让人产生穿越时代的幻觉。

因此,一种更有意义的解读是故意绕过策展人对这些作品基于图像的归类,并找出这些作品的时间坐标。如果观众靠近吴俊勇的作品就会看到,他运用了毛主席的“毛”,将之表现成了一只浑身是毛的猴子,按照主席的姿势坐在藤椅上。吴俊勇要表达的意思在此无需太多讨论,语义地奚弄图像的手段早已有之。,但三十年来毛图像却帮助了众多当代艺术家获得了身份认同。这也许就是他为什么还要选择这个与自己的经验毫无关系的主题的原因。这次展览的标题,按照策展人的说法,是抛给观众的一个问题:消极或抵抗?这个看似在发问的标题其实并不是一个问题,而标题本身才是个问题。就跟常言道的“民主”和“专制”的关系一样,关键是看针对谁而言,谁的消极?谁的抵抗?这个展览标题也许可以唤起一点“不在沉默中爆发就在沉默中灭亡”的印象:消极也好,抵抗也好,甚至艺术在这方面到底能给观者和研究者带来什么启发和体验,甚至要传递什么样的信息这个问题也不太重要。因为真正重要的问题是:一直以来,谁在对介入政治的当代艺术感兴趣?就个体作品而言无可厚非,因为它们代表的是不同艺术家在不同时间点上对政治这个主题的思考和接触的方式。而且艺术家无论通过选择什么材料和手段让自己的作品进入市场流通和公众视野,均属分内之事,但将二十多年来与政治有关的作品放在一起展出不得不说是个极大的挑战(如果作品题签加上创作年代,这一点就会更加昭然)。

诚然,这个展览绝非当代艺术的全面代表,但却是中国政治题材艺术的一个缩影,其中可以看到的一个明显倾向是,与20多年前的政治题材艺术相比,当前艺术媒体化的倾向越来越明显。如果说王广义将毛图像和流行文化的符号进行并置是自身视觉经历的叠加,那么“八零后”艺术家葛磊作于2006年的《会议史》就是一次彻底的网络经验的呈现。作者将从网络上获得的各种会议照片打印在印有“李定武县长在全县‘三个代表’重要思想理论研讨会上的重要讲话”字样的典型会议资料册中,似乎是透过最基层(县)的政治活动来折射中国的官僚化和形式主义的渗透情况。但这层意思的传递对象,即所指向的观众却是一个悬疑:平遥,一个山西的旅游古城,在2005年召开一次“三个代表”的学习会议(实际上在这段时间,此类会议多如牛毛)。对于大多数人而言,“领导讲话”、“领会某某精神”、“胜利召开/闭幕”早已让人麻木,因为这些活动只存在于主流媒体。所以,如果非要说它与我们的日常经验有什么关系,那只能说这样的会议代表的是一种令人感觉日益沉重的机制。而将这种机制的一个片面用当代艺术的程式表达出来更多地会满足了一种文化心理。

与之相比,徐震创作于同一年的行为/影像《18天》(2006)则更加诙谐,但未必更加深刻(深刻也并不一定是这件作品所追求的价值)。影像记录了他操纵一个玩具坦克在中国边境碑周围穿梭,用这种十分幽默的方式来“入侵”别国领土。领土当然是个政治问题,这也是为什么此作品加入这次展览的原因。但是徐震的这件作品与《会议史》相比其实更加的媒体化,体现更多的与其说是艺术价值,不如说是媒体价值。在政治领域,领土其实是个常态化的问题,但领土问题却可以按照特定的需要被运用、被讨论,被按时、按范围地通过媒体投放到市井中进行热议,被用来唤起民族意识,等等。至少,这些问题在徐震的这件作品中没有被涉及。而运用玩具坦克,对别国领土的象征性“侵略”尽管构思精巧,但缺乏一些能够唤起人深入思考的内涵。

坦克和毛肖像、天安门之所以能够一同构成当代政治艺术的三大主题,这不在于它们现在还承载有多少文化和政治意义,主要的原因是它们已经成为了被市场所认可的固定流通符号而被反反复复地消费。这也就是为什么,“泛政治”在艺术圈已经成了一门显学,但表达政治话题的图像方式却几乎没有发生太大改变。不言而喻的是,讨论政治是当代艺术的一张名片(至少曾经是),因为如果不讨论这个话题,当代艺术必然会出现另外的两种危险:进一步无限制、无原则地滑入意淫中的传统,或者娱乐领域。但艺术中的政治的悖论也在于此:从某种程度上,当代政治是当代艺术标明自身方位的坐标,但也是其桎梏。在这些政治图像降温之前可能会有相当长的一段弥留期,正如当前电视、电影荧幕上的革命剧、抗战剧、军旅题材如百足之虫死而不僵。需要指出的是,这种降温并非来自体制的控制,而是来自它自身的体制化所导致的活力的丧失。文革、个人崇拜、坦克本来是当代国人的集体伤痛,却被当成了他者的身份的标记物和消费物,或者成为谋求个人财富和绿卡的手段。

不过,中国特色的当代艺术再次出现:当这个政治体制向他们敞开哪怕是一个门缝的时候,他们都会义无反顾地挤进去。当代艺术能够以当下的方式触及当下的问题,正如当年的当代艺术触及了当年的意识形态吗?政治艺术既然要标榜对当下的关注和当代意识的敏锐,就必然要涉及到当下的语境。同样是毛主席,八九十年代和新世纪的意义必然是有所区别的。而同样是天安门,同样是坦克,九十年代和当前也意味着不同的范围。因为采用了大体同样的再现逻辑,很难看到他们对于历史的眷顾,也很难看到如王广义、黄永砯等“经典”前卫艺术家们对于自己的反思。

“时代误置”导致了对于意识形态再现的去历史化,而且艺术当中政治的再现成为了一种可以反复重新生产的修辞手段。 (2)也就是说,某种意识形态的再现语汇被固定下来之后,相应的视觉制造的意识形态也就随之诞生。其实,中国在艺术上的前卫运动——特别是以学院为依托,或者学院出身的前卫仅仅是一个历史瞬间的存在,他们更符合彼得•伯格(Peter Bürger)所定义的“新前卫”(3) ——只是历史前卫的模仿者和追随者(“星星”、“无名”等早期地下文艺社团成员的名字并没有出现在展览上)。他们是不同声音的发出者的模仿者,但体制并不缺乏调侃的声音,更不缺乏消解这种声音的手段。例如,体制可以用文化机制、市场机制、展览机制等手段去招安它,也可以继续用媒体的手段来使其风格化(Maniera),让它真正的政治意义在不断的复制中被泛化、淡化。例如,单从李颂华2005年创作的《讲话》和张培力1992年的《水辞典》(以二维码形式“展出”)这两件作品的观照中,我们很难体会到在这十多年之间,它们各自所调侃的对象发生了怎样的变化,不过,这两件作品的对比也许是个更大的讽刺……

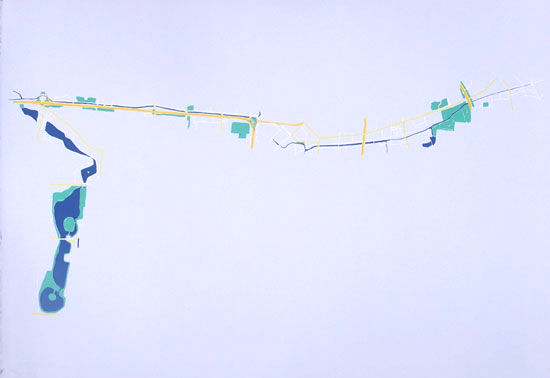

然而,在展览上我们并非没有看到新的可能性,只不过这些可能性略显微弱。例如徐渠两年前的作品《逆水行舟》(2011)。虽然未被给予太好的展示位置(位于楼上的一角),作品本身也很不“显眼”,没有任何典型的政治符号,但却传递了一种与我们的经验息息相关的政治体验。这件作品上所标记的是徐渠驾着一艘橡皮艇顺着北京的水道逆行时所经过的位置,是一次行为的记录。此件作品的深刻之处就在于,其中的一切都没有离开创作者的切身体验,但却道出了与某种体制摩擦之后的切肤之痛。正如徐渠的阐述:“我们可以行走在表达的大路上,我们也可以把思考寄托在另外一个运行系统中。即便这个系统常常被我们忽视。或者因为我们的陌生感,我们寄生在城市中的距离感,我们自身除了语言表达,肢体表达等之外的表达正逐步退化。种种无能导致我们陷入困境,无论是自我完善,还是政治诉求,我们都完败在现实体系中。” (4)换言之,当前政治性艺术所缺乏的并非是呈现意识形态际的对抗,也不是对那些图像的反复把玩和挪用,当然更不是媒体所打造的目光,而是政治与个体经验的关联性。

为什么一种意识过去了,但它的再现却久久不肯离去?因为很多当前所谓的“当代艺术”的核心和它所声称要调侃、攻击、讽刺、挖苦的东西似乎达成了共识。

1. 马克思,《路易•波拿巴的雾月十八日》(中译本),人民出版社,1962年,第1页.

2. Hal Foster, Recodings: Art, Spectacle, Cultural Politics, p 155, Bay Press, 1985.

3. See Peter Bürger, Theory of The Avant-Garde, University Of Minnesota Press, 1984.

4. 来自徐渠与笔者的通信。

__________________

策展人:苏文祥

泰康空间(北京市朝阳区崔各庄乡,草场地艺术区红一号院B2 100015),2013年4月20日-6月8日