燃点在此鸣谢马修·伯利塞维兹和上海MABSOCIETY工作室BANK对此次访谈的大力支持。

本文已收录入燃点第二期杂志中(2015-2016年冬季刊)

黑特·史德耶尔(1966 年生于德国慕尼黑)看上去容光焕发,她在关于图像如何流通、交易和在自由港中被存 储的批评带有法医式的精准。她是一位作家、教师、电影制作人和装置艺术家,不过她最特殊的身份是针对图 像政治范畴的道德哲学家。她在威尼斯的装置作品并非供人消遣娱乐只用:那是战斗的召唤。

黑特·史德耶尔:事实上,我正在写一些和马克思的这句名言有关的东西,他曾说:“历史经常重演,第一次 是悲剧,第二次则是闹剧。”我则说:“我们必须摆脱这一宿命”。如果我们继续阅读马克思这句话所在的文 章,会发现事实上他当时所针对评论的事情远比“闹剧”来得糟糕(笑)。我们应该把这些扔出窗外,因为它 们对于当下没有帮助。不过在那方面,博弈的时机是很重要的,在电子游戏中也有类似的规则,不是么?你死 了,你又获得一条命,你又死了,但是……

陈玺安:你永远不会真的死掉。

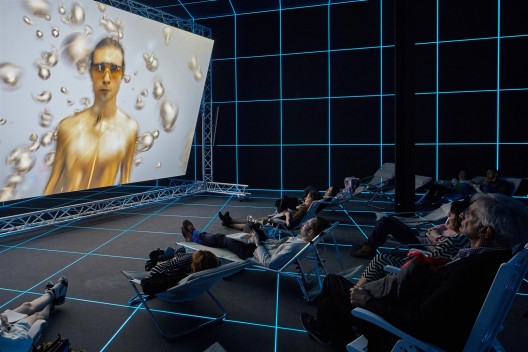

“The BANK Show, Hito Steyerl” ,展览现场图,BANK,上海,2015.7.18 – 2015.8.30(摄影:王闻龙,图片提供:BANK,上海)Hito Steyerl, “The BANK Show, Hito Steyerl”, installation view at BANK, Shanghai. Photo: Alex Wang. Courtesy of BANK, Shanghai.

黑特·史德耶尔:你不会死,但另一方面,你同时又在做着些什么,你在证明自己的游戏技巧。所以,在这个过程中有某种事情 发生,而你最终要面对并掌控它,比如打怪过关之类,对不对?所以存在这样的可能性:历史未必重复;永恒 的轮回不是必然的。也许会解锁新成就呢?(笑)这不过是实践问题。故而在此意义上我认为博弈时机是非常有希望的—远比马克思认为的更加有希望。

墨虎恺:达 · 芬奇密码!(笑)我们是否在讨论关于存在于批评体制之内或之外的 问题?或许在某种意义上,我们自身天然地就是此体系的一部分?比如 说,在艺术界,艺术家在商业性画廊办展出,所以他总免不了要面临一些 交涉,做出妥协和让步。您对此的看法是什么呢?您的大量作品事实上都 是在批判此种环境的。

黑特·史德耶尔:哦呀!你逮住了我的一个矛盾点!恭喜,给你加二十分!

陈玺安:要不谈谈弱图像的事?

黑特·史德耶尔:你们知道,我所描述的“弱图像”存在于从 2007 年到大约 2009 年前后的这段时间,此后,宽带就越来越宽啦。 如今你在手机上看见的图像都是高清的—自从宽带普及网速提升以后,弱图像就灭绝了。现在就连油管子上的 视频也大多都是高清的了。虽然现在我们还是说高清,但此刻我们口中的高清,其实不过是现时代的标清—普 通标准清晰度—罢了。所以,你看,这一切都是相对的,不是么?

墨虎恺:弱质图像 —在今天如果使用它们的话,就成了某种形式的怀旧,或者一 种商业化的记忆。

黑特·史德耶尔:你们明白,任何人都无法拿出某时代的某一特定形式事物说:“嗯,这玩意会持续流行二十年。”这是不可能 的。今天的弱图像和几年前的已经很不一样了。它也不像文化形式拥有典型特征。

墨虎恺:去年 11 月你就已经谈及这样的概念:“故事告诉我”;我感到那确实体现 着您当下思想的浪潮。然后,您突然来了个大反转。虚构模式事实上是一 种现实模式或诸如此类者。我想您在某种程度上层累了内在与外在或者叙事内与叙事外之间的关系。您是否能谈谈这种快速的故事讲述是源自何处 么?

黑特·史德耶尔:也许别人会这么做,但我自己从来不去控制故事;通常来说这样更有趣,因为事情会不断地发生。我并没有看 见你所说的反转。这是一个很好的例子:我经常被告知自己做了这个做了那个,但我却真的一点也想不起来。

墨虎恺:当您此前发起关于专业主义话题的时候,我对于社会中存在的所有政治体 系都感到纳闷。存在着一种把人分门别类的系统,在英国也有着一套商品 化的位阶体制 — 您是否自认为艺术家呢?抑或这是全然无帮助和不相干 的?我们是否需要把这一切都丢开,摆脱任何形式的分门别类?

黑特·史德耶尔:我并不在乎;我向来不敢自称艺术家,我觉得自己没有资格做艺术家—我连画画都不会。我也不懂艺术史。我 在电影制作方面还有点自信,我知道电影的历史,我可以操作和电影制作相关的大多数器械。但艺术家就谈不 上了。另一方面,艺术界为我提供了展示作品的平台,若非如此,我可能是没法在别处找到展示它们的地方 的。我并不坚持反对这个称呼,因为不管怎么说称呼本身也是转瞬即逝的,我只是不明白被称为艺术家究竟意 味着什么。我觉得被成为“大象”也没啥不同。我不反对大象。

墨虎恺:但是我认为在这形形色色之中有一件非常重要的事情:我们刚才所谈的超级资本体系与艺术的关系是如何的,以及艺术是何以变得荒诞怪异的。批 判是容易的,嘲笑一件杰夫·昆斯的作品有多烧钱是简单的,不过这一切 如水银泻地,无孔不入地渗透进了我们的社会。我思考着社会的哲学建 构,而这些建构也同时改变着你我。它们改变着每一个人。我们应该如何 运用您所创作的这些批判性电影和装置去影响这种改变呢?

“The BANK Show, Hito Steyerl” ,展览现场图,BANK,上海,2015.7.18 – 2015.8.30(摄影:王闻龙,图片提供:BANK,上海)Hito Steyerl, “The BANK Show, Hito Steyerl”, installation view at BANK, Shanghai. Photo: Alex Wang. Courtesy of BANK, Shanghai.

黑特·史德耶尔:这取决于你—我做得已经够多了,现在也还在做(笑),我无法在这方面帮助你们。我从未向任何人许诺创作 出改变世界的作品;不过或许你们都将之置于某个堆垒之上,以便向某人投射。还是从用绳缆做拉索开始吧! 你可以试图以此抓一头羊,并由此开始牧羊。有几个意大利人试图将装置作品的原材料从威尼斯运到科巴尼 去,以之在那边重建被战火摧毁的妇人之家。我觉得这确实是一个很好的例子,显示出废弃物如何被不断地改 造重组,最终构建出复杂而有趣的结果,这比光鲜地原封不动好多了。由此看出,循环利用不仅是可能的,而 且废弃物可以在一个全然不同的途径中被再利用。通过这种方式,这个装置作品得到了新生,达到了一个新高度,在他处,由他人对其进行了再创作。也存在着其他平行层面上回收作品的情况,比如即将到来的网上发 行。我对此挺高兴的,但我并不主管这事。

陈玺安:那么,您是否想说,您之前回顾马克思之言的时候要表达的意思之一就是您并不打算赋予您 的影片改变世界的责任?您是否能多说几句关于您对于“僵尸”或曰历史马克思主义派系思 想的态度?

黑特·史德耶尔:在维基百科上已经有许多如何对付僵尸的建议了:“杀死一个泽德:用你的格斗武器(有刃的最好),举起你 的拳头(空格键),进入第一人称视角(回车键)。”当然,如果你自己就是僵尸的话,事情就变得更加富有 挑战性了。

墨虎恺:我们拥有极度过剩的图像,而同时却又重复产出图像。这一情形看上去很 奇怪,而我们又置自身于其间。请问您采取何种策略应对此种情况呢?

黑特·史德耶尔:应对什么?不得不重复产出图像?

陈玺安:这也不是新鲜事了。

黑特·史德耶尔:好吧,这确实和新生事物无关。这不是那种必然新鲜闪亮的事物,问题的关键不在于新不新。如果你想要新东 西,可以去购物商城。他们会回答你的所有问题,并且向你指出你要的商品所在的正确位置。我有这么一种感 觉,你基本上一直在和一个错误的对象交谈。我可不是那种不时发起攻击的超级斗士—他会告诉你自己无所不 知,同时呲牙咧嘴地吓唬着手下畏畏缩缩的研究生。你得去找这么个人,他会给予你一切问题的答案的。

墨虎恺:而 我 们 处 在 这 样 一 种 境 地 , 在 此 境 地 的 人 们 都 在 问 :“ 现 在 怎 么 办 ?” 但 显 然并不存在回答。

黑特·史德耶尔:是的,不过我想有许许多多不同的人在各处各地从各种各样不同的角度创造发明。在乡村,人们基本上致力于 一起好好地生活下去。这听上去似乎没什么,但事实上这却是一切。

墨虎恺:这只是开端。

黑特·史德耶尔:没错。

陈玺安:有一种美国 CNN 新闻调节新鲜度的格式存在。

黑特·史德耶尔:当然有。

陈玺安:而另一途径则是关于某种处所和未来的连接感……

黑特·史德耶尔:我很喜欢你回答自己所提出的问题的方式,因为就该有人来回答这些问题。好,现在让我们来看看关于“新” 这个概念,我认为这是一种误导。我曾批判固化及其谱系和起源。其理念在于:你并非由过去来定义,而是由 汉娜·阿伦特所言的“生生之德”(natality)来定义的。

墨虎恺:引用本身也是一个陷阱,对不对?

黑特·史德耶尔:再加二十分!

我始终对于本雅明写专栏的方式感到亲近;对于现在来说这确实不错(笑)。这并非无用—绝不是的。这是一 种观察的视角。我始终对于那些走在大街上,同时观察周遭环境的人抱有同感。最后,让我们谈谈那些机器人 吧(笑)。

你看,本雅明文字中最出彩的部分却常常被人误译。举例来说,在一个英文版本里有这么一处有趣的误译。其 中本雅明显然是在谈论处理数据过程中的法西斯行径。但问题是,本雅明写的并不关数据什么事,他写的是实 际的事件。有意思的是,若你采用误译的版本,会发现其含义更加丰富。

墨虎恺:这是您“残骸式思想”( “wreckage” thinking )的由来?

黑特·史德耶尔:或许如果我们继续在各种语言中误译他的作品,结果会更加丰富多产。

墨虎恺:也许这正是脱离系统体制的途径 — 小小的失误和舛谬。

黑特·史德耶尔:不,存在着一个宇宙—或者可能存在着几个平行宇宙;那么让我们在物理的层面上展开讨论。我的意思是,严 肃而非装模作样地。假装我不在那里,对吧?(笑)我知道这是体系外的存在。我也知道,我自己不属于彼。