今年,香港巴塞尔艺术展推出专为电影而设的展览专区“光映现场”,放映由艺术家创作及讲述艺术家的录像作品。展区将于5月15日至17日在香港艺术中心“agnès b.”电影院内进行,将放映来自30间画廊,共41位艺术家的精心杰作。展区由驻北京及苏黎世的策展人,多媒体艺术家及制作人李振华策展,其中包括出自国际知名艺术家石田尚志(Takashi Ishida)、Dinh Q Lê、香港艺术家关尚智以及 Christopher Doyle等人的重要作品。

李振华从1996年始活跃于艺坛,主要参与策展、艺术创作与项目管理等工作。从2010年起,李振华便被委任为瑞士伯恩保罗克利中心夏季学院及瑞士Prix Pictet奖的提名人,也是即将在今年英国巴比肯艺术中心举办的“数码革命”(Digital Revolution)展览的国际顾问委员会成员。李振华曾参与编辑多本艺术家出版物,包括:《颜磊:我喜欢做的》(卡塞尔文献展,2012)、《胡介鸣:一分钟的一百年》(2010)、《冯梦波:西游记》(2010),以及《杨福东:离信之雾》(2009)。李振华曾于2013年出版艺评集《文本》。

燃点:可否简要介绍一下巴塞尔艺博会最初邀请你担任“光影现场”策展人时,主办方所表达的预期为何?有否提出一些具体的要求?

李:其实到Magnus(香港巴塞尔艺博会总监)联系我时,谁会提名谁都已经决定了。所以我只能在巴塞尔这样一个大的集团下、在他们给定的框架中工作,并从中寻找自由度和与公众连接的可能性。

主办方当然会鼓励我自主发挥,但很多事情都需要讨论才有决定。比如我当时问Magnus能不能放纪录片,如果放,那么其他作品的时间就会被压缩;何况总共的放映时间只有三天,每天也只有一个半小时。那么后来我还是决定不放,但又问主办方可否找一家当地的机构合作,专门来放纪录片;结果得到的答复是还没到时候。所以我就明白,这次巴塞尔没成熟,到未来再拓展。因为我们签约期是两年,2014-2015一共两届,于是我已经开始构想一些未来的规划并提出建议,比如多一些户外的放映项目,开幕式上可以邀请一些音视频艺术家一起工作,等等。所以这一届还是主要在艺博会的范围里面工作。

燃点:听来似乎限制大过自由度?

李:这次项目与我以前同博物馆或非盈利空间的合作很不一样,其实是开启了一种新的工作方法。限制越多,我反而觉得越有趣;我要从超过140家画廊的申请中选择作品,你说它有限制,却也有自由度。另一个有趣的地方在于,这些提交上来的作品显然是市场已经认可的东西,那么我也很好奇,到底是哪些作品被市场接受了,由此我可以发现一些信息,并从中学习。

燃点:那么此次的香港项目与巴塞尔艺博会在巴塞尔的影像单元之间有何区别?因为刚才提到,组织方式上是一致的,都是从画廊提交的作品中遴选作品。

李:首先是放映格局,我们看到影像单元最开始在巴塞尔做的时候是在电影院,之后到美国迈阿密挪到了户外的大空间,然后这次在香港又回到电影院,这样项目名称叫“Film”是对的。

然后就是巴塞尔艺博会在不同国家所关注的地区也不同,那么在香港就必然要突出亚洲地区,所以有超过50%的提名画廊来自亚洲。不过,在全球化的语境下,亚洲画廊也会代理其他地区的艺术家。

最后是文化潮流的走向,以及录像艺术将要走向哪里的考虑。在香港,这其实是两个比较受关注的议题,加之香港与社群文化的接壤,包括不少艺术家身体力行地参与到民主化运动中去,这同时也突显了单元在策划主题上的偏重,即“行动与激进主义”(action and activism)。

燃点:那么讲到电影院和香港,为什么在香港仍然选择电影院的放映格局?在电影院放映影像作品与在一般的艺术空间或展厅中放映,它的特殊意义在哪里?又会如何影响观影的体验?

李:对,电影院当然有它特定的意义。首先就是怀旧,你来到这个环境,可以让你想到很多其他东西。现在录像艺术面临的一个普遍的现实就是:很多作品都在展厅的环境呈现,观众没机会真正静下来好好看看作品。当然,这也取决于这媒介本身的特征,它可以在展厅,也可以在电影院。此外,我们希望通过在电影院放映,回应香港的电影工业,并照顾到当地人的一些经验习惯。

燃点:那么画廊在提交作品的过程中,有否刻意地进行干扰?是否有画廊出钱提交作品?或为特定的艺术家支付费用?

李:据我所知,画廊只需公开申请,不用付钱。至于提名,大多画廊也都只提一到两名艺术家,那么撞车的现象在所难免。出现过同一个人被两三家画廊都提到的情况,那么我就会让巴塞尔的同事去问;然后可能是两家画廊之间商量,比如谁让位谁占主之类。反正前提是要大家沟通协商,这个过程也特别有趣。

燃点:从目前发布的作品名单看来,并没有韩国艺术家,而罗曼.席格纳却有大量的作品参加展映?

李:截止目前所公布的名单并非全部的名单,我们只是挑了部分公布。所以其实有韩国的艺术家。至于席格纳的作品比重,我想还是要回到主题“行动与激进主义”上来讨论,因为沿着这条线索往前追,没有其他艺术家比他更老了。我们想引入上世纪七八十年代的那个语境,那种自嘲。比如当时即便在瑞士都没什么人知道他,他甚至被人嘲笑,作品不被理解,但如今代理他的画廊是Hauser and Wirth,那么显然他背后的力量发生了变化。所以他的作品比重与主题有关,包括可以引申向诸多问题,比如艺术家真的要介入这个社会吗?这也是另一个自嘲。

燃点:你前面提到这次因为场地和放映的限制,一共为期三天,每天只有一个半小时。那么把这些独立的作品剪辑为连续播放,会对作品的体验产生怎样的影响?

李:对,其实我们在这方面相当地谨慎,我们必须控制好整体的观看节奏,并使之有趣。当然这也得看实际和观众的互动,目前来说无法判断。

燃点:这也是没纳入多通道影像装置的原因?

李:其实压根就没想多做。这次的各种限制在下一届中可能会得到解放。当然就影像装置本身而言,也完全可以在展厅里呈现,没必要我们再去多做。

燃点:你前面提到,通过观察画廊提交的作品,也可以从中了解市场目前所青睐的录像作品。 你觉得中国对录像艺术的收藏是否仍远不及西方市场?

李:我觉得这是一个熟悉度的问题。国内其实也有藏家,像管艺、尤力.希克,乔志兵等等,早几年就已经开始收藏了;但从机构来看,中国可能还没开始。西方有非常重要的机构专门收藏数字艺术,比如ZKM,_V2等等。我记得去拜访邵志飞的时候,他们有个空间,当打开门的时候,里面就在放一个比尔.维奥拉(Bill Viola)的录像。我们当时问他说,没有互动吗?他说,在我们的环境里,如果绘画、摄影、雕塑、装置在空间里没有人的情况下可以呈现,那么录像也是一样。这在当时对我触动挺大的,因为这一下子让无形物有了形状,开始充满空间。有人把录像作为一种悬挂状态的绘画。所以这取决于每个个人的观感。

燃点:同数字艺术本身从学术或实验性上的发展趋势相比,是有落差吗?还是有重合?

李:我觉得数字艺术的发展趋势是与市场关注的趋势重合的。其实数字艺术发展至今已有50年的时间。那么现在从市场上看,从画廊主、收藏家、艺术家还有媒体,其实都开始关注基于屏幕的创作,因为这些创作更有时代的感觉。我觉得时间到了。 其实我们已经来到了这样的一个边界:即媒体与生活的融合,真的已经走到成熟的阶段了。这也不仅是某些精英主义者所有的,媒体艺术本身的媒介特质允许所有人通过手机屏幕都能进入。

燃点:就目前中国的数字艺术创作而言,你觉得数字艺术是太多还是太少?

李:其实数字艺术家还是挺多的。我觉得它可能会有一个时间,就像现在的水墨艺术一样,忽然一下子所有人都在做录像艺术。随着时代的变化,找传统的联系其实挺难的。你说现在大家都打字,你怎么去找纸和笔的关系呢?已经没有那个环境了。那么现在每个人都使用手机,而且都是智能手机,谁还只满足于打电话的功能呢?但还是有人会维系所谓“传统”,但新的东西总会到来嘛。

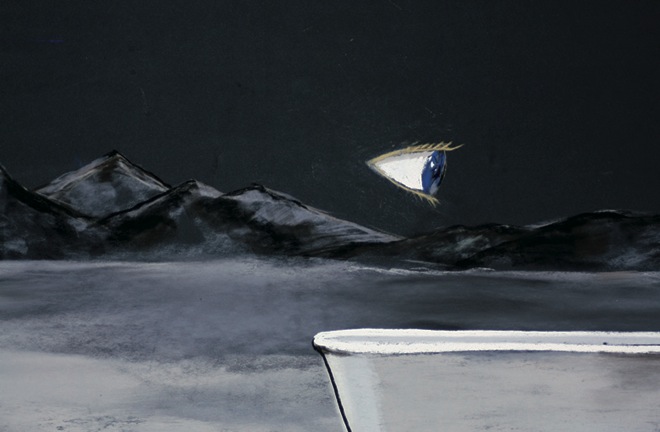

Kwan Sheung Chi, “Doing it with Mrs Kwan… making Pepper Spray”, 2012, Courtesy of Gallery EXIT and the Artist