如果我们还能记得,或者干脆忘掉2012年在画廊里、艺博会的展位上、美术馆里、会所中常常出现的大量甜腻得一塌糊涂的精致工艺品,那并不奇怪,因为它们虽然不大容易被牢记,但却从不曾远离。只不过在刚刚过去的2013年,常逛艺术空间的观众也许会感到一股更浓的“复古”气息,与其说席卷,不如说是润物细无声地弥散在当代艺术的各个角落——也许更侵袭着创作的集体思维。正如北京今年的冬天不太冷一样,总体而言,这一年的艺术也比往年更加“温情脉脉”,那么就让我主要以当代艺术的创作和展览最为活跃、频繁的北京为例,来考察一下这种“老式的当代艺术”。

首先需要澄清的是,这里试图探讨的是去年出现在“当代艺术空间”里的具有“复古”倾向的作品。但这些作品并不一定都是去年创作的,而是在去年被展现出来的;同样,如果某个空间,或艺术家一向都是以水墨进行展现和创作(例如大部分画院画家)也不在探讨之列。设置这些条条框框并非无理取闹,因为这样的限定犹如一个取景框,可以遮蔽很多于此无关紧要的因素(例如“本土收藏的崛起”、“民族主义的崛起”、“文化身份意识”、“文化复兴”等陈词滥调),让我们直视:回避当代的“当代”意味着什么,这个还算比较有意义的问题。其次,本文的意图,并不是要去阐释某件作品的内涵,或创作者蓄意赋予作品的象征意义。因为按照通常情况,这样的阐释不一定(一定不)会得到艺术家本人的认可,而且在阐发和放大作品本身的意义方面,策展人和画册文章的撰写者已然做得尽善尽美,故笔者已无用力之需。而产生这种“复古”趋势的原因和它们所发出的信息才是本文试图集中讨论的重点——所以我宁愿相信,如果某个艺术家90年代搞实验,2000年代搞符号政治、而到了2010年代突然产生了对“传统”进行观照的欲望,而且都是发自内在的,其真诚也不应受到过多怀疑,因为作为个体,他们也许真的是真诚的。

Installation view, “Guansha Gathering”, Chambers Fine Art (Beijing), 2013.

《冠山风》,展览现场,前波画廊(北京),2013(photo: Chambers Fine Art)

首先从雄踞高位上千年的书法谈起。如果说前些年在为书法定位的时候,学界还有人对书法究竟应该归为造型艺术还是文化遗产进行辨析,那么,从去年的表现来看,书法大大方方地正面回答了这个问题——是艺术!而且还可以是当代艺术!正如我在其他文章中曾提到的那样,书法进入当代艺术并非是因为它进行了怎样的易容(如加入行为表演,几乎取消了可阅读性),而在于当代艺术的概念被进一步扩大了。与其他官方书法家相比,王冬龄(中国书协理事)去年在当代艺术圈的活动十分活跃,除了目前正在前波画廊(北京)与郑胜天(曾任中国美院油画系主任,《Yishu》杂志主编)的联展《冠山风》(2013年7月13日—2013年9月1日。此展目前在该画廊的纽约空间进行,2014年1月9日至2月22日)外,去年年底还曾在墨斋画廊举办了个展《墨意象:王冬龄的抽象水墨与银盐书法》(2013年11月9日- 2014年1月5日),以及参加了OCAT西安馆的开馆展(2013年11月4日-2014年2月28日),与刘小东、王光乐、崔岫闻、邱志杰、徐震等人一起参加了《“领军当代”AAC艺术中国年度影响力获奖艺术家邀请展》(今日美术馆,2013年05月4日-2013年5月18日)等众多展览。同时,很多“典型的当代艺术家”(如果他们否定这个称谓,就恰恰说明了我在这里要说的问题)似乎也耐不住寂寞,要一显身手(《集锦手卷—19位当代艺术家的书法》,01100001画廊,2013年9月28日-11月12日),例如陈亮洁、陈晓云、陈文波、蒋志、毛焰、鸟头小组等。

究竟是什么使今日的书法“如此不同、如此吸引人”?仅从风格而言,王冬龄的某些书法(或绘画)作品和抽象表现主义画家克兰(Franz Kline,1910–1962)的作品十分相像,但这并非王冬龄的当代性的来源,因为如果说克兰具有某种“东方情结”来源于解读,那么王冬龄的抽象书法则牢牢地建基于他的训练和书法这套语汇所嵌入的本土体系。书法作为官、商之间的沟通工具已经成为一种传统,其作为一种资源进入当代艺术的讨论已经进行了至少十年(1),但大举进入当代艺术空间却是近来之事。

Cai Guangbin, “Selfie—Girl”, 180 x 200 cm, ink video, 2013 (Today Art Museum).

蔡广斌,《自拍-女孩》,180 x 200 cm,水墨影像,2013(图片来自今日美术馆网站)

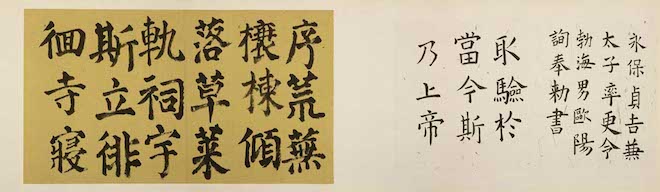

Left: BIRDHEAD/Song Tao, “Drawn from Inscriptions of Master Yan Zhenqing”, 43 × 80 cm, 2013; Right: BIRDHEAD/Ji Weiyu, “Drawn from Inscriptions of Master Ou Yangxun”, 35 × 75 cm, 2013.

左:鸟头小组 宋涛,《临颜真卿颜氏家庙碑》, 43 × 80 cm,2013;右:季炜煜,《临欧阳询九成宫醴泉铭》, 35 × 75 cm,2013

与书法这种略显突兀的“进驻”相比,水墨和传统元素早已是当代艺术的常客了——也许更确切地说是新主人。就连曾梵志、方力钧、罗中立等当年以新锐著称的艺术家都表现出了对水墨的浓厚兴趣。不过,最具讽刺意味的是,当初90年代以反映消费社会和大众媒体所带来的经验而著称的“卡通一代”也开始迷恋上了水墨。黄一瀚的“麦当劳叔叔”还健在,只不过也穿上了水墨的行头。此外,洪浩在佩斯北京的个展(2013年3月16日—4月27日)上展出的《雅集》(2007年)系列,其中写实手法的人物被安置在了山水画的背景中。其本质和邱志杰在常青画廊的个展上由六幅挂轴组成的地图、精工细作的佛像、怪兽(《坏笑》,2013年9月26日-12月1日)并无二致,都是以对传统的反思、解构之名贴近传统。类似的还有白盒子艺术馆的展览《第一回:林虑》(2013年12月22日至2014年2月15日)上史金淞的装置《双松园》(2012)中用砖模拟的石凳和太湖石等传统意象,而何森展出的和去年一样,仍旧是用油画所作的山水(《夜雨将至》,2013)。

此外还包括《水墨的逻辑-25位艺术家的25种表达》(现实当代艺术文献研究中心,2013年6月16日-7月7日)中水墨与政治波普、媚俗、卡通手法的结合;《“山水异境”群展》(红门画廊,2013年3年25日-4月24日)中的云山和款印(张哲溢,《去巫山》);刘家华的个展《吾城》(全艺术当代艺术中心,2013年12月1日—12月23日)上斜立于墨中,或者随蘑菇云腾起的古代建筑(雕塑);国家一级画家贾向国颇具气势的山水画(《贾向国大境山水画展》,桥艺术空间,2013年6月29日—7月18日);彭锋策划的唐承华(中央美院版画系教师)的展览所呈现的纯色与墨偶然构成的意境(圣之空间,2013年6月8日—6月28日);吴达新在展览《失度》里用北京中轴线上的七个代表建筑,如“前门”、“天安门”、“鼓楼”等外观制作的装置(当代唐人艺术中心,2013年5月18日—6月30日)等。

在北京当代艺术馆(2)举办的展览《墨测高深》(2013年10月9日—11月9日)上,满墙挂着的黑色石头(丁乙,《滚石》,2013)和白衬布上的泼墨、碎青花瓶(《借壳还魂》,李广明,2013)其实并没有任何“高深”可言,反而有墨的观念滥用之嫌。类似这样的展览在去年不胜枚举,包括:《在东方》(圣之空间艺术中心,2013年12月3日—12月20日)、《水墨的味道》(艾米李画廊,2013年11月3日—12月29日)、《新水墨风向标》(新水墨意象馆,2013年12月15日—2014年1月15日)。

复古有很多时候带有明显、明确的依托,去年董其昌及其提出的南北宗论被再次热衷,如果说在中国美术馆这样的官方机构举办的《新北派山水》(师恩钊画展,2013年12月30日-2014年1月9日),或炎黄艺术馆对董其昌的回望(“南北宗——回望董其昌”中国山水画学术研究邀请展,2013年6月22日—7月6日)是纯粹“体制内”艺术家们一厢情愿的认祖归宗,那么《再见!董其昌》(漆澜个展,千高原艺术空间,2013年12月28日-2014年2月28日)则体现了艺术家对自我的表现欲望和自我背负的传统之间的纠结与挑战。不过再见并非永别,而是意味着再次的相聚,这并非他个人的意志使然,而是暗示了当前整体性的文化逻辑。董其昌的影响为何能经历被推崇、被打倒,又“曲线救国”般地被拿来当成模仿、背弃的对象?也许他对官场的敏锐洞察力和(假想中)尚逸的“南宗正派”与多数当前(而非当代)的水墨画家的欲望达成了某种跨越历史的契合(3)。

由水墨代言的“传统”似乎里外都是香饽饽,对外作为试图强势的中国文化的使者而得到官方的支持和外部的欣赏,对内与官商结合得到巨大资本力量的支持。无论是水墨还是前些年的“实验水墨”,或泛化的“水墨实验”走的都是一种形式的政治。例如,实验无论怎么“实验”都不敢离开黑白语言半步,使之成为各种不断翻新的水墨“衍生品”——诚然,当一个人购买了高端的实验水墨,挂在家里,可能完全是个人兴趣使然,可能从未想过再次出售,但这会协助它的符号价值的流通变得名正言顺。

Installation view, “Sunflower: Liu Qinghe Solo Exhibition”, Hive Center for Contemporary Art, 2013 (photo: Hive).

“向阳花:刘庆和个展”,现场,蜂巢当代艺术中心,2013(图片来自蜂巢艺术中心网站)

A “whipped” work by Yang Xinguang, ink on paper, from “Superfluous Thing VIII”, Hive Center for Contemporary Art, 2013.

杨心广,“抽”像画,2013,来自展览“长物志第八回”, 蜂巢当代艺术中心, 2013(图片来自蜂巢艺术中心网站)

在众多当代艺术机构中有两家非常明显地“皈依”了“传统”——蜂巢当代艺术中心和今日美术馆。蜂巢经历了一场大风波后,去年的最后一个展览《向阳花:刘庆和个展》(2013年12月21日-2014年1月21日)以及《幻象:中国当代水墨大展1》(由中国美术史家沈揆一策划,2013年6月22日-7月22日)两个纯粹的水墨展览之外,其众多展览都准确无误地传达出对传统的兴趣。例如雷子人的《误绘》(2013年9月14日-10月13日)和屠宏涛的《心远忘言》(2013年8月3日-9月2日)、董文胜的个展《泛银的记忆》(2013年11月30日-12月15日)等。此外,蜂巢今年推出的一个系列展览的名字“长物志”也是来源于明代画家文征明的曾孙文震亨的著作,其中,第八回(2013年12月21日-2014年1月21日)杨心广的作品是由鞭子沾着墨汁在纸上抽打而出,从而将抽象表现主义和水墨进行了“结合”——当然,与抽象表现主义的区别却是本质的,抽表的意义之一在于通过走下画架,其无中心的画面是对传统的颠覆,而杨心广作品的重点却牢牢地落在带有强烈物质性的水墨联系上,也可以说是对传统的回归,而行动与谐音(抽出来的“抽象”)的玩弄只是往水墨的大锅里滴入了一点点“当代剂”。

相对而言,“中国第一家民营非企业公益性美术馆”(来自官网)今日美术馆的路线却越来越正确,对于传统的把握也越来越明晰。一年来举办了大大小小多个水墨展,其中包括:《水法与墨道》大型邀请展(2013年12月18日-12月29日)、《画可以兴—关晶晶个展》(2013年12月13日-12月19日)、《学院新方阵,2013中国当代水墨艺术家提名展》(2013年11月16日-11月26日)、朱伟个展(2013年11月3日-11月10日)、杨健水墨作品展(2013年9月29日-10月9日)等等。如果认为水墨的倾向与去年八月刚上任的执行官长高鹏(前任执行官长是曾经执掌中央美院美术馆,并表现平平的谢素贞女士)有些关系,那未免太偏颇,因为“传统”的“复兴”绝不是某个人的意志,也不简简单单是一种时代思潮,而是体制力量凝结、固化为视觉符号的例证。

去年一年来,我们在当代艺术空间中看到了太多水墨展览(不仅仅是北京一处),而且水墨展最喜欢冠以“新”、“实验”、“变革”、“观念”、“当代”之名。不过,即便是以前比较实验性的空间、机构,目前开始大量展现水墨也无可厚非,正如我们现在可以接受当代艺术中曾经出现的极端行为一样。当代艺术虽然曾经来势汹汹,也有过大红大紫,但它和拍卖市场上,以及官场之中出现的名人字画这位主角相比,毕竟太弱小。我们不要忘记一个最基本的事实,画廊,无论多么强调学术性和实验性,它首先反映的最基本信息是艺术市场的需求。因此,一年来出现在画廊里的这些复古性质的作品所意味的并不仅是某个艺术家创作了什么作品这样简单的问题,而是一种征候。复古是一种历史现象,并非今天才出现,正如李零教授在对中国古代的复古艺术进行的考察中指出的那样,复古艺术的典型个案可能包含三个步骤:第一是地下发现的强烈刺激,……第二是前者引发,人们对古迹、古物的崇尚和模仿,第三是对古代的憧憬和幻想(4)。所以,复古(例如西方的文艺复兴)必然是一种带有高度选择性的追溯,而且往往在这样几种情况下被调用:协助某权力阶层正名、用来调动某种指定性的爱国情绪和提升民族主义的身份认同感,以及当一种文化的活力(因为某种意识形态方面的原因)丧失之后而形成的文化保守主义——从文化的角度而言,水墨今日的隆盛就是因为被当做了传统的名片。而从体制方面来看,传统被定名为某种风格的时候,沿用这种风格的产物是否仍旧与传统相关就已经无关宏旨了。例如水墨就是这样,透过展览、拍卖、交易、收藏的重重迷雾,可以看到,它已经成为一种主流意识的符号。它本身的好坏已经不再重要,重要的是它被牢牢地嫁接到了一种制度中。

所以,根本的问题是要说清楚什么是“当代”,什么是“传统”?诚然,“当代”不等同于“当前”(或者“当下”),它不仅仅是一个时间的概念,这一点和“现代主义”或“现代性”中的“现代”一样是一个立场判断。从17世纪法国的“古今之争”,到“五四时期”和八十年代的思想解放运动,其中的传统/现代之辩,既有厚古薄今的,也有厚今薄古的,但都是因为两种意识形态势均力敌之时才有可能出现的。同时也不容忽视,“当代”和“传统”都是具有价值意义,而与时间性没有太大关系的概念,尽管这两个词汇都具有时间性的指涉。而“传统”和“当代”这两个概念都是想象和体制建构起来的。就像黎薇年底的展览(《感谢上帝》,杨画廊,2013年12月21日-2014年2月16日)所象征的那样,各种“神圣”和“玄妙”都是用廉价的材料“搭建”出来的,无论是“当代艺术的”前卫面目,还是“传统艺术”的仙风道骨。当代艺术是什么,鄙人不敢妄加评述,但是一种背离了关注当下的精神,并以唤起想象构建起来的古代形式,从而完成梦呓的过程,可能不算当代艺术。

不过,对于复古在当代艺术空间中的运行,有一种惯用的手段,即以辩证“当代”和“复古”之间的关系为名模糊二者的界限,其实这是一种策略式的文化虚无主义和诡辩术。不管对于“当代艺术”的定义如何千姿百态,至少“复古”意味着对当下关注的减少和对文化保守派的投靠。水墨已经成为官方的艺术符号,在官场上吃得开,同时又和当代艺术展开合作,而在这场合作中,强势的必然是水墨——它只需要一点点当代的气息就可以侵占另一个领域,而当代艺术却需要为此次合作放弃灵魂。当方力钧进入他所调侃的官方体制时,当艺术圈里出现的大量新而不锐,但却依靠复古而盆满钵满的艺术家时,我们仍旧可以说,当代艺术复苏了。经历了前几年的金融危机带来的萧条之后,798的画廊又多了起来,不过,当代艺术自己通过这场有惊无险的颠簸也体会到了依靠市场是不安稳的。无论金融危机教给了当代艺术什么,至少,它让实验性和“当代”交了一大笔学费,从而学到:比老外更可靠的是老板,比老板更可靠的是老爷。而且它也欣喜地看到,这样的力量正在垄断性地强大起来。不过,它也陷入了尴尬,遇到了米肖所说的“概念的危机”(5),但当代艺术的“终结说”却并非像法国的那样形而上,在这里,则是纯粹落实到作品的内涵、手段、媒介、风格的古今置换。如此看来,“当代艺术”所要突袭的防线其实根本就不存在(《“突袭”最后的防线当代艺术展》,国中美术馆,2013年10月1日-10月15日)。

其实,在探究“传统”和“特色”出现的原因时,被很多人无意识地挂在嘴边的“本土收藏力量的崛起”是一种比较粗浅的解释。倒不是因为所谓的“本土收藏力量”的兴起并非事实,而是因为这无法指明“传统”兴起的根本原因。从中国的历史来看,艺术的趣味从来都是官方来决定,无论雅集中书画所扮演的角色,还是受盐商赞助的扬州八怪,皆是如此。说得极端一点,当代艺术只不过是过眼云烟,而在最深层的意义上,它是权力阶层中的自由主义和保守主义在视觉艺术领域的博弈的(一个小得不能再小的)体现,当后者挤满了政治和文化的所有空间之后,这也可以从根本上解释当代艺术要败下阵来的原因——“当代”要把自己的空间既心悦诚服,而又勉为其难地拱手相让。一切都在预料之中,只是水墨不仅进入了当代艺术的空间,也进入了公共空间,国画的广告随处可见,地铁站、公交站、大楼的LED屏幕上、火车站……当代艺术仿佛从一场做了三十来年的梦中惊醒,回到了原点——从当年贫困的边缘回到华丽的边缘。当代艺术中的水墨所发出的信号是官僚体制在当代艺术中运行的表现。因为当代的语言和观念能够释放的空间被不断的挤压,使得当代艺术的尴尬就在于“进亦忧,退亦忧”:它前进一步被孤立,退后一步会蓬勃,只是需要改名易姓——或采用大象入冰箱之法(其实任何东西都可以放入冰箱或任何东西)。

最后,奉上几句祝福的话,马年到了,有太多太多的马可以写、可以画了,水墨、书法大展宏图的时候到了!不过,请放当代艺术一马吧!

注释:

(1)杨应时,《书法作为资源:中国当代艺术的一个新方向》,贵州大学学报·艺术版,2002年第一期。

(2)北京当代艺术馆的前身之一是原位于北京颐和园附近的阿芒拿画廊,是北京最早成立的画廊之一。1993年曾举办过《首届中国职业画家联展》,参展的艺术家很多来自当时的圆明园艺术家村。别有意味的是,我们可以在网上找到一张行为艺术家张盛泉(2000年1月1日自杀身亡)在这家画廊前的留影,墙上贴着展览被封杀的通告“W.R展因故取消”。

(3)近来对于董其昌较为集中的研究,包括1989年《朵云》编辑部在松江举办的“董其昌国际学术研讨会”,以及1992年美国纳尔逊博物馆举办的“董其昌国际讨论会”。两次会议的重要论文收入《董其昌研究文集》(《朵云》杂志编辑部,1998年)。

(4)李零,《铄古铸今》,三联书店出版社,2007年,第11页。

(5)[法] 伊夫·米肖,《当代艺术的危机》,王名南(译),北京大学出版社,2013年,第171页。