文/凯伦·史密斯 译/梁舒涵 仁庐空间(上海黄浦区尚文路133弄10号) 2019年11月5日-2020年5月6日 这次展的就是艺术家本人。我们对一个个体进行由内而外的管窥,这样的机会是绝无仅有的。本次展览是艺术家毫无保留的自我描绘,但却有别于一般的自画像。如果你想和这位知名的中国艺术家合个影,那到了展览现场,你定会惊愕。 “由内而外”可不是文字游戏,而是事实。在英语里,有很多与身体有关的俚语。这些其实做不出的动作本身并不是意图所在,而是表达了一种心理状态。例如,我们说“直抒胸臆”(pour one’s heart out,字面意思是“把心倒出来”),或“袒露心扉”(wear one’s heart on one’s sleeve,字面意思是“把心别在袖子上”),与友人以诚相待(open ourselves,字面意思是“把自己打开”),而泪如泉涌(cry one’s eyes out,字面意思是“把眼睛哭出来”)。惊讶时,说“瞪大了眼睛”(eyes out on stalks);焦虑时,说“腹热肠荒”(tie stomachs in knots,字面意思是“肠胃打结”);在痛苦中抓狂(tear our hair out,字面意思是“把头发拽掉”),这样就会精神失常,魂魄出窍(go out of mind)。  张培力,2019 我们自然不会真的这么做,之所以会出现这些俚语是因为身体既和我们的本能密切相关,又人皆有之。无论安康与否,身体都具有普遍性,因此我们认为在谈到情感体验的时候,身体的感觉皆可推己及人。展览“关于强迫症的年度报告”的解释,即:那些好像是比喻一样漫不经心的行为,正是张培力当真要实现的。 除了文字的隐喻,张培力艺术的核心便是普世。从他的第一批观念试验开始,他涉猎的话题、体验,以及知识都和那个普遍的“我们”密切相关。而他艺术中那些形式都发挥着完美的作用,随便列几样:吹萨克斯的、游泳的、太极、橡胶手套、血样、表演、膜拜、幽闭恐惧症、控制,以及儿童玩具、鸡汤等。1993年,在“后八xx…九中国新艺术”展览画册里,收录了张培力的一句话:“我们(艺术家)不应该以艺术的名义制造障碍”,显然,这也是他后来一直信奉的理念。他过去几十年来的创作基本上都可以为人所理解,但也许,这次是个例外:一想到近距离观察艺术家内体,定会令人头皮发麻。不过,不用害怕,因为张培力的这些作品虽然有意做得很写实,但材料却超乎寻常地温文尔雅。当前的这次展览与一种社会思潮一脉相承,也是张培力艺术生涯的最新进展。尽管他借艺术进行交流的方式有时会令人心生波澜,但总是如行云流水般地超越了国家、文化和种族的界限,深刻而尖锐地道出了人之所以为人的众相。 展览名称“关于强迫症的年度报告”有些晦涩,与张培力一贯亲和的视觉语言不同,但却与其另一种践行已久的思路完全一致。现实单刀直入地呈现在观者眼前,但注意力却必定被误导,也说不清楚到底要看什么了。而这正是此次展览的故意为之。尽管展览的提案内容不免带有标题党之俗,但也自有其学术的一面,因为它最终突出了与身体的邂逅。身体就在那里,贯穿整个展览,有待看客逐一审视。

张培力,2019 我们自然不会真的这么做,之所以会出现这些俚语是因为身体既和我们的本能密切相关,又人皆有之。无论安康与否,身体都具有普遍性,因此我们认为在谈到情感体验的时候,身体的感觉皆可推己及人。展览“关于强迫症的年度报告”的解释,即:那些好像是比喻一样漫不经心的行为,正是张培力当真要实现的。 除了文字的隐喻,张培力艺术的核心便是普世。从他的第一批观念试验开始,他涉猎的话题、体验,以及知识都和那个普遍的“我们”密切相关。而他艺术中那些形式都发挥着完美的作用,随便列几样:吹萨克斯的、游泳的、太极、橡胶手套、血样、表演、膜拜、幽闭恐惧症、控制,以及儿童玩具、鸡汤等。1993年,在“后八xx…九中国新艺术”展览画册里,收录了张培力的一句话:“我们(艺术家)不应该以艺术的名义制造障碍”,显然,这也是他后来一直信奉的理念。他过去几十年来的创作基本上都可以为人所理解,但也许,这次是个例外:一想到近距离观察艺术家内体,定会令人头皮发麻。不过,不用害怕,因为张培力的这些作品虽然有意做得很写实,但材料却超乎寻常地温文尔雅。当前的这次展览与一种社会思潮一脉相承,也是张培力艺术生涯的最新进展。尽管他借艺术进行交流的方式有时会令人心生波澜,但总是如行云流水般地超越了国家、文化和种族的界限,深刻而尖锐地道出了人之所以为人的众相。 展览名称“关于强迫症的年度报告”有些晦涩,与张培力一贯亲和的视觉语言不同,但却与其另一种践行已久的思路完全一致。现实单刀直入地呈现在观者眼前,但注意力却必定被误导,也说不清楚到底要看什么了。而这正是此次展览的故意为之。尽管展览的提案内容不免带有标题党之俗,但也自有其学术的一面,因为它最终突出了与身体的邂逅。身体就在那里,贯穿整个展览,有待看客逐一审视。

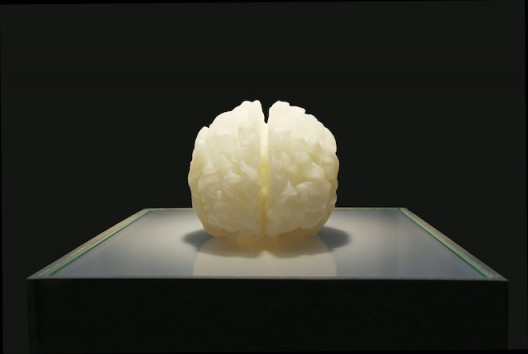

一直以来,在张培力看来,艺术就是“报告”。所以他总是采用临床医疗式的手段处理技法和题材问题,而且总是以其精确的手法完成影像和装置作品。“关于强迫症的年度报告”并不会让张培力的追随者们感到惊讶,拥趸们并不会深究这个标题的含义。正如他们所说,这个标题“和那些附着于张培力艺术的众多标签没什么两样,表面上平淡无奇——直到你看过展览。” 张培力的这次展览的确存在表里悖论。因为展览上的物品都是按照艺术家身体的原大比例复制的。这里的一切,除了皮肤,都是艺术家身体构成的。蹊跷乎?然也。但蹊跷的点并不是那些部件本身。这些部件的大小和形状都极其写实,但却并不是为了严丝合缝地与现实吻合。相反,艺术家身体的每个部分的复制品都刻镂雕琢,穷工极态,无论是那些极具感官体验的白色大理石、精粹的水晶玻璃,还有那些表面质感如潺潺流水的石头。

实际上,这个令人心生不安的展览要传递的是一层更深的意图,这也是其中的每一件展品所要烘托的。很难想象会有这样“入骨”的肖像,这样的展览仿佛是艺术家以无畏的姿态将人性最隐秘的脆弱全然呈现出来。虽然展览里弥散着神秘和惊奇,但同时也给人留下莫大的惶恐。张培力将身体解剖、解构成我们所熟悉的一个个部件——骨头、器官、体液和数据。身体的所有部件,包括所有的血液、尿液和脂肪,被摆放在仁庐空间的每一层展厅里,但却以一套挂在墙上的病服作为开端。这件病服挂在衣钩上,像一个人面对着展览空间,看上去有些诡异、晦涩。此种简略是张培力的特点,暗示了一种心态,也可能暗示了艺术家想要交流的东西。可这件病服在这里要表达什么呢?给人的第一个反应就是为了表达缺席:本该穿着这件病服的人已不见踪影。不知是否,这件衣服可以被视为患者的表面皮肤,因为患了某种疾病,为了医学检查脱了下来? 张培力设定了一种介于缺席和消失之间的暖昧不明的两重状态,营造了一种身体上的脆弱。那件朴素的病服仿佛为展览奏响了一首不安的序曲:一旦诊断结果出来,也许就意味着人生的剧变。聚光灯下的那件衣服标志着展览的开端,又好像是登上了舞台,亦或被放到了显微镜下审视。而观者则会感觉自己像“患者”一样,一丝不挂,脆弱不堪。裸露,既是比喻,也是现实,因为此时的观者不清楚这幕“剧”将把他们带往何处,又会如何收场。自然,人们希望结果能如人愿,但命运终究不可把握。

步入展览,观者也许会像殡仪师那样研究尸体,并对死因疑惑重重。而那件病服似乎也在暗示着什么,其中的那个无形的人仿佛正在“看着”空间中央的一个铁桌,上面摆放的那套骨架并非按照人体结构的顺序,而是随机处之,好像放在了停尸板上。 就这样,我们在艺术家的带领下开启了一次身体之旅。这是普遍意义上的身体,是艺术家的,推而广之,亦是我们的。环顾四周就会发现,这个展览就是为了让观者意识到自己的的存在,是自己的,也是别人的,当然,也是任何人的身体。 坐落在一幢老建筑里的仁庐空间,为了最大程度地展现艺术,只进行了轻微的改造,这样,无论是建筑还是设计都不会对艺术的展现造成干扰。张培力的这次展览占据了全部三个楼层,陡窄的楼梯是对观者体力、毅力、心率和肺活量的考验。

当你上楼喘息的时候,也许不由会感慨,自己身体内的这些稀奇古怪的器官是怎么实现运转的。而且,即便那些器官你叫不出名字,也会惊叹于其比例关系如此得当,就如艺术品一般。对于艺术家来说,观者是否能够认出展览各器官的名字其实并不重要,他用含义模糊的标号来为之命名,就让名称的问题显得更加的含混。无需置疑眼前的这些样本是否真的翻自张培力的心、肝、肺,因为他是经过了一系列全面的医学扫描之后才做出的这些3D模型。扫描技术被广泛用于当今医学,而3D打印技术也是如此。后者已经出现在生物科技领域,用来定制替换患者的衰竭器官。但张培力却发现,对于艺术而言,这项技术还不够完美。他说:“尽管用了最好的设备,3D雕刻还是没能达到我想要的精度”。 所以,即便张培力对全身进行了3D扫描,但还是决定对器官进行手工雕刻。而且为了追求完美,张培力选择在不同地点制作这些部件,从他的家乡浙江杭州、青田,到纽约,还有意大利的石雕之都卡拉拉。这样他也可以选择不同地方出产的石头对应不同器官的“特性”,如玛瑙、龙蛋石、白色的“米开朗基罗”大理石,还有最纯的水晶和树脂。尽管张培力采用了先进的技术雕刻出器官的模型,但最终的作品却仍未脱离艺术家,因为他能够善假于物,赋形于意。

走过病服和那些骨骼,就会看到《关于肺、胆囊、胆总管、动脉血管、肺动脉血管、肺结节的数据》。这个名称有点名不副实,因为这里没有多少“数据”:窗外一根牛骨被一根绳子吊着,室内的窗帘由小电动机连接,自动开合。接下来是三种与身体有关的液体:血、水和脂肪。其中,血液总量被做成了人造水晶立方体;脂肪总量由一块来自意大利的圣安娜黄大理石表示;表示水总量的是一块人造水晶。此外,还有一些晶莹剔透的白色玛瑙,制作了肺、肾、胃。 这些大大小小,由丝滑雪白的米开朗基罗大理石做成的作品相互光交影织。其中特别值得一提的是用半透明的黄色龙蛋石做的那对睾丸。 楼上,我们看到展厅里随机散落着多种材料翻制的骨骼和器官。这一幕令人想到的是患者在医院接受检查的情形,需要换上一次性拖鞋,慢慢地在一堆凌乱的物什中穿行,好像进入了犯罪现场。 在仁庐的二楼有一件装置《密码》:有一个长条的白桌面上放着6张荧光丝网版画,每张版画都是由艺术家身体数据组成的一个大的数字。空间内的灯光会随着程序设定自动开关。荧光数字版画会在黑暗的空间显现出数字,而在灯亮的时候隐形。从19世纪开始,人们就相信,闪电,以及其后的电,如果运用得当,如果压力把握合理,就可以创造生命的奇迹。这也是弗兰肯斯坦的怪物的灵感之源。但问题是,但合理的电压又是谁说了算呢?答案还没有找到。虽然电已经被用于救治心脏骤停的患者,但是否适合安抚心理问题,即所谓的电击疗法,仍然是争议不断。对于眼前的这件作品,我们可以把其理解成生死之间的闪点,患者在意识到自己身体告急时的那种震惊。《密码》包含着一种既困惑又恐惧的感受:一方面,我们已经意识到科学的进步,但同时,却对身体的运行原理仍不甚了了。究竟是什么导致了癌症和动脉破裂,医疗科学仍然无法给出确切的解释。

疾病,就像一条无形的线索,贯穿着张培力的整个艺术生涯。特别是他的那些最重要的作品。苦恼总是来自不明的原因,例如那次洗鸡(《卫字3号》,1991)和表现抓痒的《不确定的快感》(1996)便是两个典型的例子。张培力对意识的痴迷可以追溯到幼时。他的幼年是在医院附近度过的,因为他的父母是医生,还在不懂事的时候,就对化验室和病房的景象、声音、气味耳濡目染。后来他有了更多此类体验。高中毕业后,他在一所医学院当临时工,画解剖教学图。他回忆道:“我经常去我父亲工作的地方看标本,这些体验会多多少少给我的潜意识造成影响。” 我们也许会在他创作的过程中感觉到一丝强迫的意味,张培力说:“我并不觉得自己有强迫症,我一直觉得我父亲有。但是我无法逃离DNA的影响”。如果你认为张培力的温和的外表会掩盖他的强迫症,那么应该问问他是怎么做咖啡的。他会告诉你真正的咖啡应该怎么做:为了追求极致的芳香,他有一套自己的程序,别人学不来。他搞创作也是如此,追求细节,不免极端:无论是单频录像《30×30》(1988)中的执拗、摄影作品《连续复制》(1993)中偏执的耐心,或者他早期照相写实主义作品中极其精准的用笔。做艺术如此,做咖啡亦然。这算强迫症吗?还是说,这仅是一个具有蓬勃创造力的艺术家对完美的追求?两者彼此何分?  张培力在工作室, 2019 (图片版权:艺术家与仁庐空间) “关于强迫症的年度报告”诠释了一位完美主义者的欲求。这些奇形怪状、令人刺激、尴尬的展品虽然精确地复制了器官,但在现实中却并不吸引人,尽管制作精良、打磨完美。这种分裂感令人不安的同时也给人留下了深刻的印象。通过这次人体器官的复制展现,张培力让我们想到的是经常被忽略的健康问题。通过全然展现身体,张培力既展现了身体的神奇,也用艺术的形式揭示了躯体之下的危机四伏。他用的是“自己”,但折射的却是所有观者的“自己们”,让人们审视存在的本质是什么,追问自己的状态怎样,而人工智能又在其中起到什么样的作用。

张培力在工作室, 2019 (图片版权:艺术家与仁庐空间) “关于强迫症的年度报告”诠释了一位完美主义者的欲求。这些奇形怪状、令人刺激、尴尬的展品虽然精确地复制了器官,但在现实中却并不吸引人,尽管制作精良、打磨完美。这种分裂感令人不安的同时也给人留下了深刻的印象。通过这次人体器官的复制展现,张培力让我们想到的是经常被忽略的健康问题。通过全然展现身体,张培力既展现了身体的神奇,也用艺术的形式揭示了躯体之下的危机四伏。他用的是“自己”,但折射的却是所有观者的“自己们”,让人们审视存在的本质是什么,追问自己的状态怎样,而人工智能又在其中起到什么样的作用。  张培力,《全身的骨头》, 2019 白色卡拉拉大理石,版数 6(图片版权:艺术家与仁庐空间) 在通常的视觉或审美意义上,这个展览与美无关,却撼人至深,是张培力创造的独特的审美诗学。当你重回展览入口的时候,顿感那件病服已经变了,成了希望、回归、重生的符号。你仿佛可以想象医生在对患者说:“你可以穿上衣服回家了”;而当我们在他的“体内”环顾了这一番之后,会认为,一切都恢复了正常。然而,并非如此。张培力提出的问题,无从回答。我们会像医生那样看,但和他们一样,也不是总能“发现”问题。就算我们发现了问题,但却未必都能医治。生命本如此。正如张培力对自己身体展现的那样,它并不完美,但承认并接受身体的脆弱会鼓励我们在有生之年爱护身体,赞颂生命。生老病死,我们都应坦然面对,也许这才是真正的大智慧。 跋 张培力幼年受到的来自医院的影响与其父母工作有关,他的很多早期观念作品都表现了对橡胶手套,尤其是1970年代在中国流行的乙肝病的兴趣。当时很多中国家庭都住在社区里,在公共食堂吃饭。由今溯昔,这种对传染病的恐惧会不会是他作品的一条暗线呢?新冠肆虐的当下,似乎这样的作品很有预见性。目前,在为抗疫医疗人员募集资金方面,张培力是艺术家中最为积极的一员。

张培力,《全身的骨头》, 2019 白色卡拉拉大理石,版数 6(图片版权:艺术家与仁庐空间) 在通常的视觉或审美意义上,这个展览与美无关,却撼人至深,是张培力创造的独特的审美诗学。当你重回展览入口的时候,顿感那件病服已经变了,成了希望、回归、重生的符号。你仿佛可以想象医生在对患者说:“你可以穿上衣服回家了”;而当我们在他的“体内”环顾了这一番之后,会认为,一切都恢复了正常。然而,并非如此。张培力提出的问题,无从回答。我们会像医生那样看,但和他们一样,也不是总能“发现”问题。就算我们发现了问题,但却未必都能医治。生命本如此。正如张培力对自己身体展现的那样,它并不完美,但承认并接受身体的脆弱会鼓励我们在有生之年爱护身体,赞颂生命。生老病死,我们都应坦然面对,也许这才是真正的大智慧。 跋 张培力幼年受到的来自医院的影响与其父母工作有关,他的很多早期观念作品都表现了对橡胶手套,尤其是1970年代在中国流行的乙肝病的兴趣。当时很多中国家庭都住在社区里,在公共食堂吃饭。由今溯昔,这种对传染病的恐惧会不会是他作品的一条暗线呢?新冠肆虐的当下,似乎这样的作品很有预见性。目前,在为抗疫医疗人员募集资金方面,张培力是艺术家中最为积极的一员。  张培力,《全身的骨头》,2019 白色卡拉拉大理石,版数 6(图片版权:艺术家与仁庐空间)

张培力,《全身的骨头》,2019 白色卡拉拉大理石,版数 6(图片版权:艺术家与仁庐空间)