新闻稿

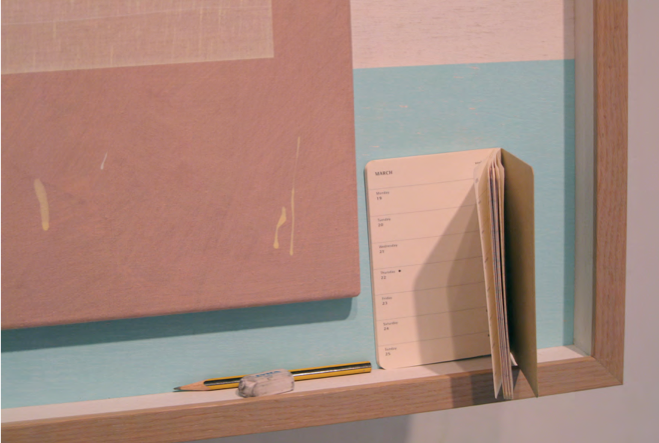

AU Hoi Lam, “There is a Song (Twelve Words Twelve Months Twelve Exercises),” 2012-‐2013. Pencil, acrylic, emulsion paint, linen, wooden board and wooden frame A set of 12 pieces, 95.9 x 126.3 x 5.2 cm each.

奧沙將於三月舉辦展覽《區凱琳:爸爸出海去》,展出藝術家追憶亡父而創作的一系列繪畫 及裝置作品。藝術家把 Osage Open 的空間想像為「海洋」,而父親睡床及歌曲《My Father》 則為是次展覽作品的基礎,藉以呈現「思念」之主題。

「我把歌曲《My Bonnie》演繹作《My Father》,化成圖像、符號及聲音,爸爸的床之每塊 部件,則成為我跟他訴說的憑依,迴旋在象徵為海洋之展場空間,讓我三百六十五天的思憶 寄寓其中。展覽也獻給所有父親及思念父親的人。」區氏說。藝術創作是區氏用以反覆咀嚼人生經歷的方式,其作品則成為讓觀衆感受相關經歷的媒介。 區氏審視生活中瑣碎卻深刻的細節,把人殊意異的經歷轉化為同情共感的浮生印痕。

關於藝術家

區凱琳畢業於香港中文大學(藝術碩士(2004)及哲學系哲學碩士(2009)),於香港工作及生活。 2004 年出版作品集《圖畫手記》及於火炭設立工作室《媽丙童房》。2010 年與藝術家曾翠薇 、萱寧及潘蔚然於火炭設立工作室《薔》。

藝術創作是區凱琳用以反覆咀嚼人生經歷的方式,因此創作最終並不以「表達」些什麼為目的 。她的創作題材多來自生活中瑣碎卻深刻的細節,所開展出隱喻的、自傳式的作品,對她有種 種「關懷自身」的功能──備忘、紀念、象徵、遣興、閒暇、警覺、禱告、舒緩媒介及凝視對 象。近年展覽有《Elsewhere──區凱琳與謝淑婷》 (奧沙蘇豪 2011)、《區凱琳閱讀室》(MUJI Atelier 2010)、《時間釋義──區凱琳的繪畫》(不一藝術 2010)、《呂振光〈有你‧無 我〉》(奧沙觀塘 2010)、《地軸轉移》(上海當代藝術館 2007)、《甜言蜜語──區凱琳的 繪畫》(香港中央圖書館 2006)、《香港藝術雙年展 2003》(香港藝術館 2003)等,作品為 香港藝術館及私人收藏。

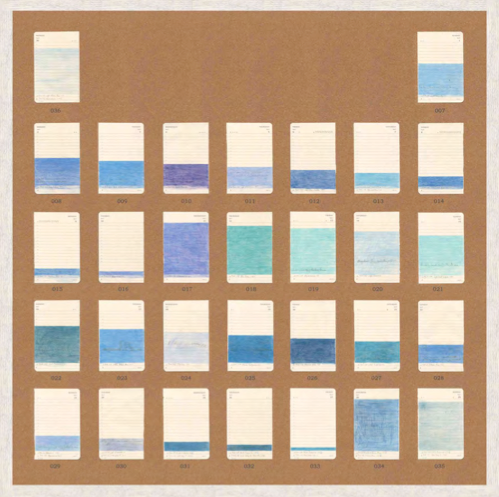

AU Hoi Lam, “Dad, What Shade of Blue did You See Today?” 2012-‐2013.

Pencil, colour pencil, acid-‐free paper from daily-‐diary, oil-‐based ink, copper nails, corkboard, acrylic board and wooden frame. A set of 13 pieces, 100 x 100 x 2.4 cm each